はじめに

タバコはお酒(エタノール)と同様、古くからの嗜好品です。近年、喫煙の有害性が広く認識され、2007年6月に策定された「がん対策推進基本計画」では、たばこ対策ががんの予防のための重要な施策として位置づけられました。タバコの煙に含まれる粒子状成分はタールと呼ばれる有害物質ですが、発癌物質も含みます。我が国の喫煙率は大きく下がってきています(2024年 男性25.6%、女性6.9%)。

タバコの依存性

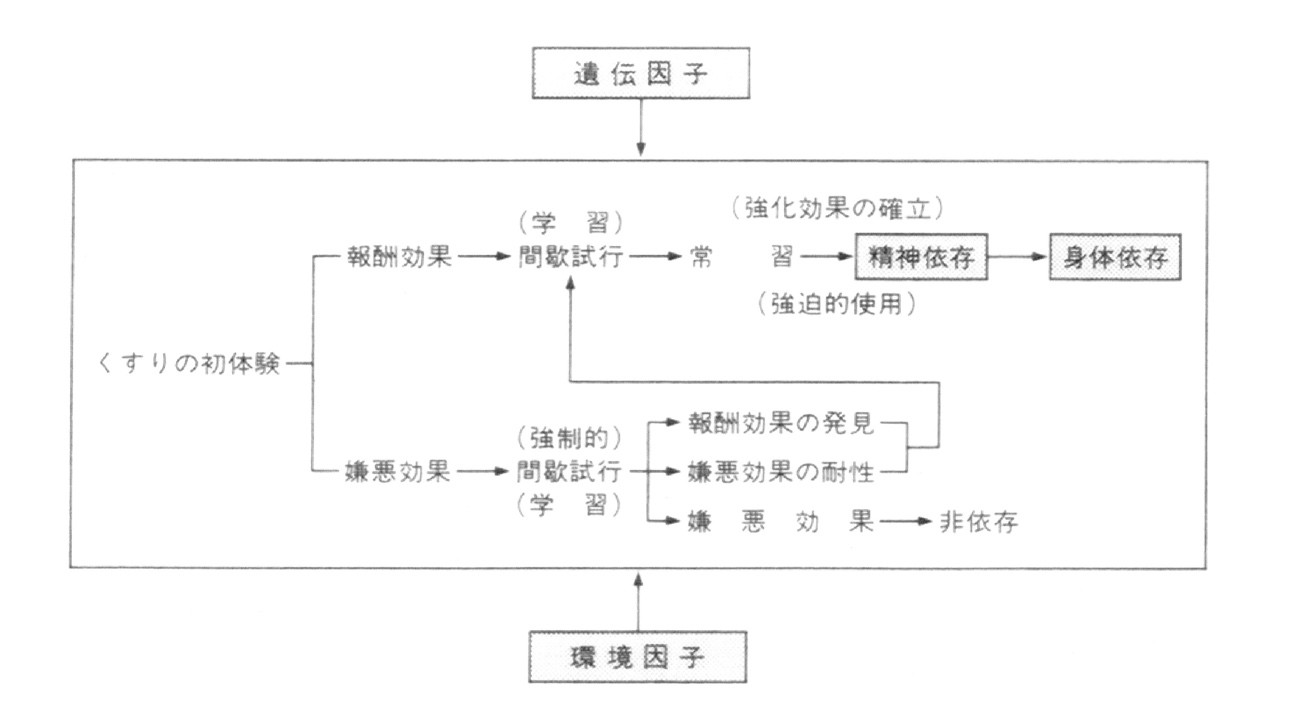

喫煙が習慣になり、止められなくなっている状態は依存(dependence)と言えます。タバコの依存を医学的に説明すると、喫煙によってよいことがもたらされるからと説明されています。タバコの依存を引き起こす化学物質はニコチン(Nocotine)です。ニコチンは分子式 C10H14N2、分子量162.23 です。タバコの葉に2〜8%含まれるアルカロイドで、リンゴ酸あるいはクエン酸塩として存在します1)。ニコチンの薬理作用はニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経興奮作用があります。そのため、喫煙は眠気さましになるかもしれません。また、脳内で神経伝達物質のドパミンを神経終末から放出させる働きがあります。ドパミンは脳内の快楽物質として有名です。依存のメカニズムは複雑ですが、現在では脳に依存の中枢があると考えられています(注:大脳辺縁系にあり、脳報酬系と呼ばれる)。アルコールや麻薬、覚せい剤などの依存性物質は初めてその薬物を摂取したとき、快楽などのよい気分(報酬効果)が得られれば、それを学習し、報酬効果を求めて反復して薬物を摂取するようになります。そうするうちに薬物摂取のコントロールを失い、精神依存になります(薬物によっては、さらに身体依存にまで至ります)。一方、はじめてその薬物を摂取したとき、嫌な気分(嫌悪効果)になると、一旦その薬物を摂取することを止めます。しかし、何らかの理由で再度その薬物を摂取したとき、前回と違って報酬効果が得られた場合、それを学習し、報酬効果を求めて反復して薬物を摂取し、次第に依存になります。薬物摂取で報酬効果が得られるか否かは個人差があります。この個人差は親から受け継いだ遺伝因子とその人が置かれた環境因子の両方の影響があります(図1)。

図1. 薬物依存の形成過程に及ぼす各種の因子

図1. 薬物依存の形成過程に及ぼす各種の因子

ニコチン中毒

ニコチン中毒の症状は唾液分泌の増加、頭痛、めまい、嘔吐、呼吸困難、などです1)。紙巻きタバコ1本にニコチンは6〜7mg含まれ、喫煙で1〜3mgが吸収されます2)。昔はたばこ1本で致死量と言われてきましたが、現在ではヒトの経口致死量は500mg/kg(体重)とされています3)。したがって、大人では300本程度食べないと致死量になりません。実際、ニコチンは特異臭があり、苦い味がするので、たくさん食べられません。ただ、体が小さい乳幼児は何でも口にするので、誤って口に入れないよう注意が必要です。特に、水に溶けたニコチンは体内で吸収が早いので、タバコの吸い殻を水の入ったお皿やコップに入れるのは危険です。

喫煙者の肺はタバコの煙に含まれるタール分のため、黒くなっています(炭粉沈着と呼ばれます)。気道内に吸引された煙に含まれる異物はマクロファージにより除去されますが、除去できない分は肺内のリンパ節に蓄積されるからです。また、タバコの常習者は煙に含まれる一酸化炭素が血中ヘモグロビンと結合し空気中の酸素取り込み能力が低下しています(血中COHb濃度は通常0%ですが、喫煙者は10%を越えることもあります)。

ハームリダクション

薬物依存の研究や臨床でハームリダクション(harm reduction)がトピックとなっています。ハームリダクションとは、個人が健康被害や危険をもたらす行動習慣(合法・違法を問わない)をただちにやめることができないとき、その行動に伴う害や危険をできるかぎり少なくすることを目的とする公衆衛生上の実践、指針、政策です。主に依存症に対して用いられ、有害性の削減を目的とします。アルコール依存では脳神経に作用して、飲酒欲求を低下させ、飲酒量を減らすための医薬品が認可され、治療に使われています。喫煙では、紙巻きたばこの喫煙は受動喫煙の害も含め、最も危険のあるニコチンの摂取方法の一つとされています。禁煙を目指して、ニコチンガムやニコチンパッチを利用したニコチン置換療法は禁煙治療で使われています。一方、我が国では、喫煙のハームリダクションを認めることは、喫煙行動を部分的にせよ肯定することにつながるという批判もあります。現在、電子たばこや加熱式たばこの利用も含め、喫煙のハームリダクションをどのように取り扱うか議論されています。

おわりに

ニコチンは毒物であり、タバコの葉に含まれる依存性の化学物質です。喫煙対策として、健康のためには禁煙が最重要ですが、嗜好品としても親しまれてきた歴史もあり、健康と折り合いをつけながら、適切に取り扱うことが求められています。

参考:

1. 渡部烈. ニコチン. p.145-147.吉村英敏編. 裁判化学. 南山堂. 1992年.

2. 実際のニコチン量は表示と違う. 禁煙のすすめ. 日本呼吸器学会ホームページ. https://www.jrs.or.jp/citizen/nosmoking/think/false_rumor.html

3. Bernd Mayer. How much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self‑experiments in the nineteenth century. Arch Toxicol 88:5–7; 2014. doi:10.1007/s00204-013-1127-0