近年各国が争うように宇宙開発を行っています。近い将来宇宙旅行が身近になるかもしれません。長期間宇宙で過ごすために、食糧をいかに安定に供給させるかは大きな問題です。これまでは宇宙ではほとんどフリーズドライの食品が食べられてきたそうです。特にこれから様々な環境で育った人が宇宙に行って健康に過ごすために、多様な食糧が得られることは重要です。今回は、発酵食品を宇宙で作れないかというアイデアを検証した研究を紹介します。微小重力状態、そして宇宙線が多く降り注ぐ環境でも地球上と同じように発酵が進むのでしょうか。発酵中にガスが発生することは多く見られますが、地球上では培地に働く重力によってガスは上昇し、培地から離れます。宇宙ではどうなるのでしょうか。国際宇宙ステーション(ISS)では多くの国の飛行士が参加していますが、今後発酵食品が宇宙で作られるようになると様々な人が持っている微生物が集まって発酵の仕方が変わるかもしれません。発酵食品は宇宙で暮らす人々の健康のためにも良いかもしれません。様々な動機をもとにした研究の第1歩としての論文[1]が発表されました。

論文を発表したのは、米国とデンマークの研究者を中心とし、英国、スペインの研究者らも加わった研究グループで、日本人は含まれていません。このグループが発酵食品として選んだのは日本の「味噌」です!味噌は宇宙での実験に使える30日という比較的短期間で発酵できること、近年多くの科学的研究が行われていること、香りと「うまみ」(論文でもUMAMIと表現)が豊富で、宇宙での香りの必要性を満たすこと、栄養豊富であることから選ばれました。

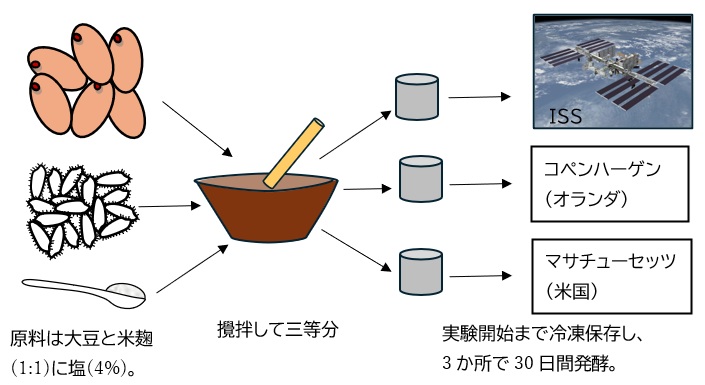

図1 宇宙での味噌発酵実験の概略

図1 宇宙での味噌発酵実験の概略

(ISSの写真は下記による

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/ISSFinalConfigEnd2006.jpg)

発酵実験は図1のようにして行われました。加熱した大豆と米麹(1:1)に4%の食塩を加え、混ぜます。これを3等分してステンレスの容器に入れ冷凍しました。1つはISSに輸送し、残りは地上(米国マサチューセッツ州ケンブリッジと、デンマークのコペンハーゲン)に運び、解凍して発酵の実験を開始しました。実験後はコペンハーゲンに集められ、以下の分析が行われました(図2)。

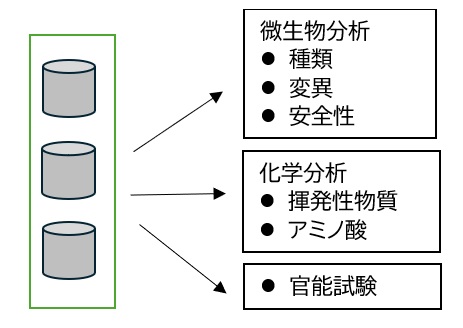

図2 3か所で発酵させた“味噌”の分析

図2 3か所で発酵させた“味噌”の分析

発酵させるための容器は、温度、湿度、圧力、宇宙線などを測定できるコンテナに入れられていたのですが、結果としてISSで発酵させた味噌(ISS味噌)は、発酵中の平均温度が36℃と、他の場所(23℃と20℃)より高くなってしまいました。これはISSにおいて実験装置がたまたま温度の高いところにセットされてしまったからとのことです。そのせいか、ISS味噌には味噌の上にたまる液体「たまり」が最も多かったとのことです。3か所で作られた味噌の結果の違いの多くはこの温度の違いに起因していると思われます。

まず含まれる微生物を遺伝子の分析によって調べました。その結果細菌としてはブドウ球菌の仲間が多く観測され、真核生物(生物のうち細胞に核をもつもの。細菌類は含まれず、植物や動物もこれに当たる。)では唯一仕込んだ酵母が見られました。ISS味噌では地上のものより一部のブドウ球菌種が多い割合であることがわかりましたが、これは高温を好む種の性質によると思われます。それ以外に3種の味噌で大きな違いは観測されませんでした。ただ、酵母の変異がISS味噌には比較的多く、これは宇宙線の影響もしくは、ロケットの振動の影響がありうるとのことです。また、毒素となりうる物質がISS味噌からは検出されず、宇宙で発酵させた味噌は食料として安全であると結論付けられました。

ISS味噌は他の味噌よりも揮発性物質が多いということもわかりました。特に香ばしい香りのもととなるピラジン類が多く検出され、これも温度が高かったことが原因とされました。また、味噌に「うまみ」と酸味を与えるアミノ酸を調べたところ、うまみのもととして有名なグルタミン酸がいずれの味噌にも最も多く含まれていました。

さらに14人の被験者による官能試験が行われました。すべての被験者は味噌を食べたことがない人とのことです。多くの試験(塩味、酸味、うまみなど)では3種の味噌に違いはほとんどありませんでしたが、焦げ臭、ナッツ臭などは、ISS味噌が高い点数が得られました。官能試験全体の項目をまとめた総合点を調べると、統計学的にも3種の味噌に大きな違いは見られず、「ISS味噌も“味噌”である」という結論が記載されています。

今回初めて宇宙空間での食品の発酵を科学的にとらえる実験が行われ、宇宙空間での発酵が可能であるという結論が得られました。しかし、なんと言っても今回の実験は一回限りの結果であり、宇宙での食品としての可能性を論じるにはさらなる検討が必要であることは論文の筆者も強調しています。いろいろなことを考える人がいるものだと感心しました。特にこれからの時代を生きる人にとっては夢が広がるような実験ですね。ではまた次回。

[1] M. Coblentz, J. D. Evans, C. I. Kothe, T. Mak, N. R. Valerón, P. Chwalek, K. Wejendorp, S. Garg, L. Pless, S. Mak, P. M. Sörensen, L. J. Jahn, A. Ekblaw, iScience 2025, 28, 112189. https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112189.

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- 2025年 ノーベル化学賞:3次元空間を自在にデザイン。空孔をもつ錯体化合物 - 2025年12月3日

- 火星で生命の痕跡か - 2025年11月3日

- 宇宙で作った味噌 - 2025年10月6日