| 永遠の輝きと無比の硬度を誇るダイヤモンドが炭素の同素体に過ぎないことが分かると,化学者にとってその合成が挑戦の対象になりました。今回は,ダイヤモンド合成の歴史についてご紹介します。 |

合成の黎明期

ダイヤモンドの本質が明らかにされたのは18世紀になってからのことで,1704年にI.ニュートンが可燃性を指摘し,その後フランスのA.ラヴォアジェやイギリスのS.テナントが燃焼実験で純粋な炭素であることを証明しました。以後,多くの科学者が安価な炭素材料からの合成を試みました。

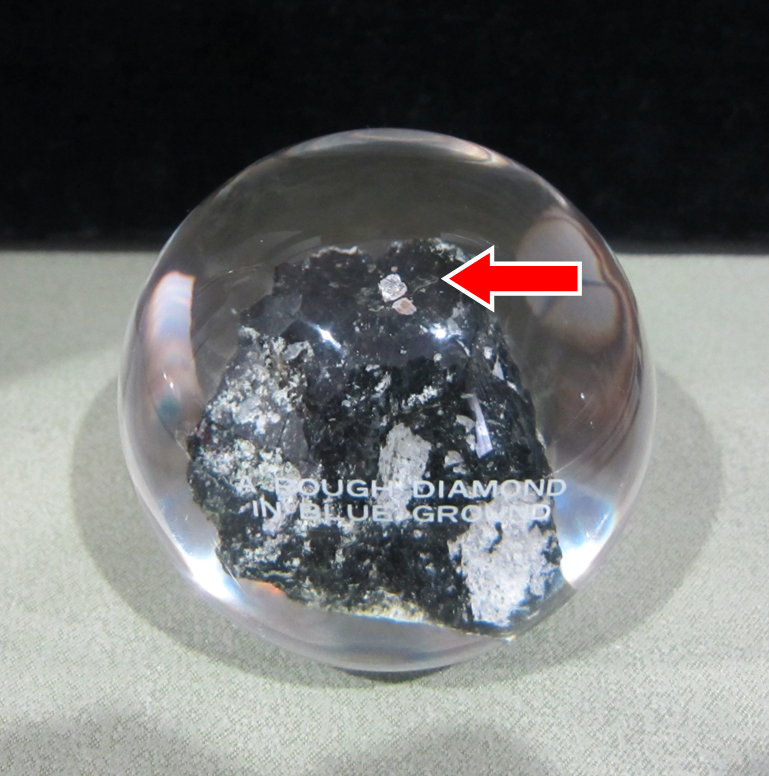

次の写真は樹脂封入されたダイヤモンドの原石です。台になっている岩石は「ブルーグラウンド」と呼ばれるキンバリー岩(kimberlite,雲母橄欖岩とも)の一種です。ダイヤモンドの多くはキンバリー岩の鉱脈に産し,キンバリー岩が酸化されていない土壌は青っぽい色に見えることからこのように呼ばれます。

ダイヤモンドの原石(矢印の先)

1879年,スコットランドのJ.ハネイが合成の成功を報告しました。彼は,鉄塊の中心まで孔をあけ,骨油(獣骨を乾溜して採る液状油)とパラフィン,触媒としてリチウムを入れて封じ,反射炉で熱しました。何度かのガス漏れや爆発の後に,硬く透明な小さな石の生成を認めました。ハネイは80回試行して3回成功したと報告しましたが,その評価は,彼が民間の技術者で若かったこともあってか賞賛から疑惑へと変わり,本物を予め仕込んだのでは,と嘲る人さえ現れるほどでした。

続いて1896年,フランスの化学者H.モアッサンも成功を報告しました。モアッサンはフッ素化合物の電解で1886年にフッ素を単離したことでも知られています。ダイヤモンドの合成にも興味があった彼は,炭素のフッ化物を合成した際,その化合物からフッ素を除けば炭素がダイヤモンドの形で残るのでは,とも考えました。

モアッサンは高温を得るために電気炉を考案し,融解した鉄に炭素を飽和させ,冷水に投入してから鉄を酸に溶かして残渣を調べました。この場合,凝固時の体積減少で生じる高圧が原子配列を変えると考えられました。

小説『無音の弾丸』(The Silent Bullet)は科学探偵が活躍する短編集で,1910年代にアメリカ版シャーロック・ホームズとして人気を博しました。その中の〈ダイヤモンドの合成術〉には,砂糖の炭の塊を鋳鉄に混ぜ,電気炉で融かしてから急冷すると大きな圧力が生じる,との説明があり,この頃の技術が小説の題材になったようです。

モアッサンの実験も科学者によって再現が試みられました。追試は過酷で危険な作業で,その結果は成功と失敗が相半ばするものでした。例えば蒸気タービンの発明者C.パーソンズは,生成物がスピネル(尖晶石)であるとしました。

1943年になってイギリスの結晶学者D.ロンズデールは,大英博物館に保存されていたハネイの試料をX線解析で検査し,大半がダイヤモンドであることを確認しましたが,その試料が本当にハネイの実験によるものかについては証明することができませんでした。ロンズデールによる検証の際にモアッサンの試料は所在不明でした。なお,モアッサンは1906年のノーベル化学賞に輝きましたが,ダイヤモンドの合成は授賞理由に含まれませんでした。

超高圧の実現とその応用

アメリカでは,物理学者のP.ブリッジマンが超高圧圧縮機を発明しました。高圧の発生には,できるだけ大きな力を小さな空間に集中させる必要があります。その方法は,油圧などを利用する静的方法と火薬の爆発衝撃などを利用する動的方法に大別されますが,時間や温度の制御が容易なことから,静的方法が広く用いられました。

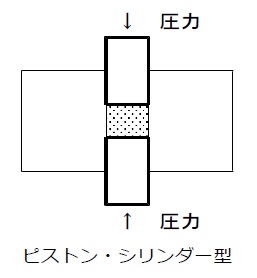

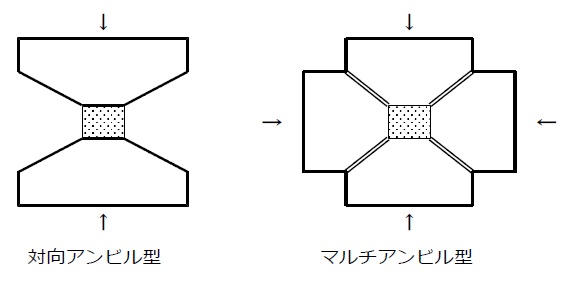

ブリッジマンは,硬い材料の炭化タングステン(WC)などでできたピストンに油圧で力を加えるピストン・シリンダー型装置を発明し,3GPa(1GPa(ギガパスカル)=109Pa)程度の圧力を実現しました。ブリッジマンは自身が考案した装置を用いて様々な物質を圧縮し,超高圧下での物性などを調べました。

その後,頂部を小さく(直径数㎜程度),底部を大きくした形状のアンビル(anvil,圧力台)を用いた装置が登場し,数十GPaの圧力が得られるようになりました。アンビルの原義は鍛造や板金で使われる金床(金敷とも)です。アンビルどうしの隙間からはみ出しにくい圧力媒体として,当初は葉臘石(蠟石の一種,パイロフィライトとも)が使われました。1950年代には,宝石用ダイヤモンドを用いたアンビルも開発されました。(下図は装置の断面で,矢印の方向に力が加えられ,装置の中心部に試料が置かれます)

アメリカではダイヤモンドの産出量が少なく,戦争が始まると軍需用ダイヤモンドが不足し,人造石が期待されました。1941年には,ゼネラル・エレクトリック(GE)社,ノートン社,カーボランダム社が共同で研究を始め,ブリッジマンも協力しました。GE社は戦後,1951年に研究を再開して1954年に成功し,ダイヤモンドのほかに種々の鉱物結晶も合成されました。ブリッジマンには1946年,超高圧圧縮機の発明とそれによる高圧物理学の業績に対してノーベル物理学賞が与えられました。

GE社の研究成果は1955年に科学雑誌『ネイチャー』に掲載されました。合成の成功は,当初国家機密とされ,GE社には発表も特許申請も禁止されました。高圧圧縮装置を用いた研究で炭素の状態図とダイヤモンドの安定存在領域が明らかにされ,合成に適する条件が模索されました。生成物の直径は1㎜以下でしたが,工業用研磨材には有用でした。論文にはsynthetic(合成の),artificial(人工の)という形容詞は使われず,man-made(人造の),laboratory-made(実験室でつくられた)という語が使われており,印象的です。

20世紀後半の進展

ダイヤモンドの合成研究は中国,ロシア,スウェーデン,日本などでも行われました。1970年,アメリカのGE社は宝石と同等のものを初めて合成しました。ダイヤモンド粒子を種として高温高圧下で結晶を成長させる方法で,当初は1週間をかけて約5㎜,1㌌(0.2g)の生成物が得られました。

初期の合成品は,不純物として窒素を含み,黄色や褐色でしたが,窒素を除去してアルミニウムやチタンを加えれば無色透明のものが得られることも分かってきました。

1950年代以降,旧・ソ連とイギリスでは800℃という比較的低温での炭化水素の熱分解による方法が研究されました。これは化学気相蒸着(CVD)法と呼ばれ,1970年には旧・ソ連でダイヤモンド基板上への蒸着膜生成に成功しました。

1980年代には,ダイヤモンド膜の積層に有効な方法の開発が進められました。CVD法について1990年のアメリカの総合科学雑誌『サイエンス』の年末特集〈モレキュール・オブ・ザ・イヤー〉では,CVD法はまだまだ高価で1㌌あたり100㌦するが技術の進歩で価格は下がる,としています。

カラットとイナゴマメ

質量の単位としてのカラット(carat)はイナゴマメ(蝗豆)と関連があります。イナゴマメの乾燥種子の重さが概ね約0.2gで比較的揃っていることから宝石の質量の単位([ct]あるいは[car])になりました。

イナゴマメはマメ科の常緑樹で,その学名Ceratonia siliquaは「動物の角」を意味するギリシア語のκερατιωνに由来します。イナゴマメの原産地は地中海地方で,地中海東部では古代から食用とされてきました。甘味料としても使われ,サトウキビ(砂糖黍)以前には砂糖の原料でした。その種子や莢は主に動物の飼料とされますが,莢の内側の果肉には50%程度の糖分が含まれるので甘く,〝野の蜜〟とも呼ばれ,そのまま食したりシロップの代用や菓子の原料にもなります。

イナゴマメ

出典:Kenraizによる”Illustration Ceratonia siliqua cleaned”ライセンスはCC BY-SA 3.0(WIKIMEDIA COMMONSより)

新約聖書のルカによる福音書(第15章)の「放蕩息子の譬」(The Lost Son)という話にイナゴマメが登場し,イナゴマメが古くから飼料として用いられていたことが分かります。それは次のような話です。

ある父親に二人の息子がありました。あるとき弟は,自分がもらえる分の財産を父から受け取り,家を出ました。彼は放蕩を尽くして身をもち崩し,折りから飢饉があって食べることにも窮しました。豚が食べるイナゴマメで空腹を満たしたいと思うほどでしたが,誰もくれませんでした。弟はとうとう食い詰めて父のもとに帰り,もうあなたの息子と呼ばれる資格はないので,使用人として雇ってほしいと話します。父は,一度は死んだと思っていた弟が生き返ったと歓待し,納得しない兄には,祝うのが当たり前である,と諭しました。

合成ダイヤモンドの用途

初期の合成ダイヤモンドはほとんど粉末状でしかなく,その時代には切削・研磨用工具や砥石としての利用が大半でした。それでも硬い材料を加工する工作機械には最適でした。合成ダイヤモンドは金属やセラミックス(窯業材料)よりは高価ですが,コストに見合う性能をもちます。最近では,赤外線用透過窓,磁気センサー,他元素をドープした半導体などへの応用も期待されています。

ダイヤモンドは熱伝導性が大きく,放熱機能にも優れています。放熱体としては銅やアルミニウムなどの金属やセラミックスが安価ですが,金属の多くは電気伝導性も有します。しかし,ダイヤモンドは電気をわずかしか通しません。コンピュータのCPU(中央処理装置)は動作中に熱を発しますが,それを逃がすことができないと周辺部品の過熱を招き,機器全体の寿命を縮めたり故障の原因になったりします。こうしたところにもダイヤモンドの性能が生かされています。

宝石としての合成ダイヤモンドの進歩は天然品の地位を脅かすほどになっています。合成ダイヤモンドの製造メーカーの一部は,むしろ天然品との判別技術を提供しているほどです。宝石として使用される合成品にも高温高圧(HPHT)法やCVD法によるものがあり,化学的・物理的にも光学的にも天然ダイヤモンドと同一か,それ以上の性質を有するようになり,合成後に放射線を照射することで着色することも可能になっています。

参考文献

“Man-made diamonds”,Bundy,F.P.; Hall,H.T.; Strong,H.M.and Wentorf,R.H.,Nature,176,4471(1955)

“Preparation of diamond”,Bovenkerk,H.P.; Bundy,F.P.; Hall,H.T.; Strong,H.M.and Wentorf,R.H.,Nature,184,4693(1959)

「超高圧の世界」川井直人著(講談社,1977年)

「和英対照新約聖書」日本聖書協会(1983年)

“Diamond : Glittering Prize for Materials Science”, Guyer,R.L.; Koshland,Jr.,D.E.,Science,250,4988(1990)

「ノーベル賞の光と影〈増補版〉」『科学朝日』編(朝日新聞社,1991年)

「ダイヤモンドの合成」H.ノビコフ・Д.フェドセーフ・A.シュルジェンコ・Г.ボガティレバ著,藤田英一監訳,細見 暁・久下修平訳(オーム社,1993年)

「岩波講座物理の世界 極限技術2 超高圧の世界」八木健彦著(岩波書店,2002年)

「ノーベル賞受賞者業績事典 新訂版」ノーベル賞人名事典編集委員会編(日外アソシエーツ,2003年)

「論創海外ミステリ201 無音の弾丸」A.リーヴ著,福井久美子訳(論創社,2017年)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 炭素(C)-歴史の中の亜炭 - 2025年12月18日

- 炭素(C)-炭素アークから始まった電気化学の様々な産物 - 2025年11月17日

- 炭素(C)-ダイヤモンド合成の歴史 - 2025年10月20日