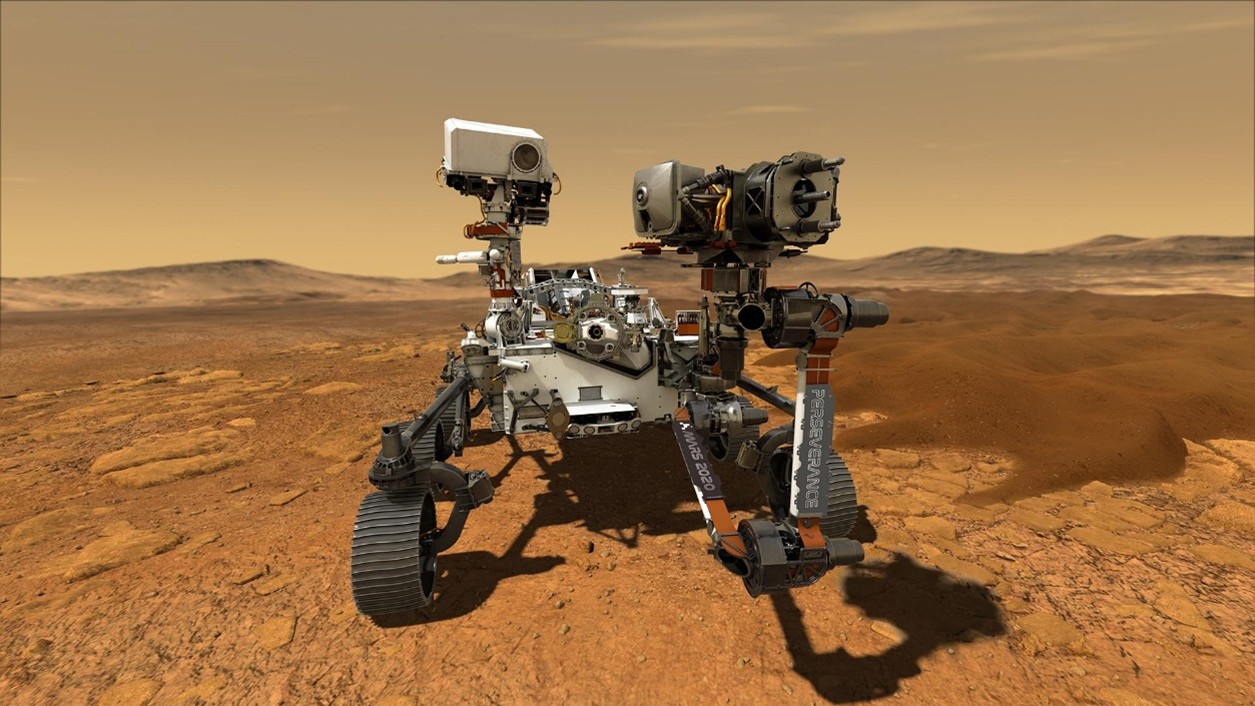

火星の探査はロケット技術の発展と共に進んできました。1971年にソ連の探査機が初めて火星に着陸して写真を送ってきて以来、主に米国の探査機が何回も調査を行っています。例えば、2004年に火星に着陸した米国の探査車オプチュニティは計画された90日の探査期間をはるかに超えて、2018年に至るまで40km以上火星を動き回り膨大な数の探査データを送ってきました。このような観測の結果、火星にはかつて液体の水が流れていた痕跡が次々と見つかっています[1]。2020年にはNASAがマーズ2020と呼ばれるミッションを開始し、2021年2月に探査車パーサヴィアランス(図1、Perseverance:忍耐、不屈の意)を着陸させました。このミッションの大きな目的の一つが火星に生物が存在したかを調べることです。パーサヴィアランスは2025年9月現在も活動を行っており[2]、最近も驚くほど鮮明な火星のパノラマ写真を送ってきています[3]。

図1 パーサヴィアランス探査車。多数のカメラと分析機器を搭載している。手前に伸びるアーム先端部に重要な機器のSHERLOCとPIXLがある。

図1 パーサヴィアランス探査車。多数のカメラと分析機器を搭載している。手前に伸びるアーム先端部に重要な機器のSHERLOCとPIXLがある。

NASA/JPL-Caltechのサイトより転載。https://www.jpl.nasa.gov/images/pia23764-perseverance-on-mars/

このマーズ2020の観測結果から、生物(微生物)の存在の痕跡の可能性が明らかになったとする論文(主に米国の研究者を中心とする総勢55名!の著者による)が2025年9月に発表され[4]、ニュースでも報じられました。このブログでは、どのような観測結果から生命活動の痕跡と考えたかについて書いてみようと思います。

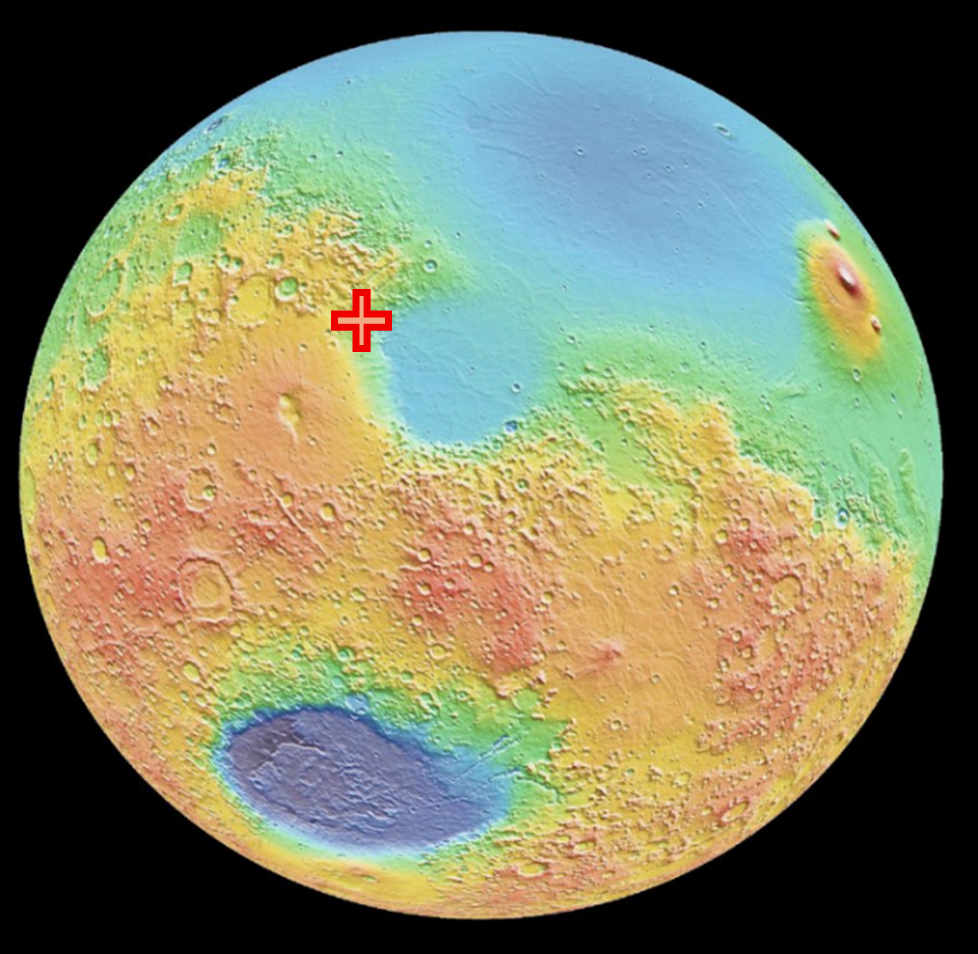

図2 赤い十字部分にあるジェゼロクレーター近傍を探査車のパーサヴィアランスが調査した。ジェゼロクレーターはこの図では小さすぎて分からない。NASA/JPL-Caltechのサイトの図(https://www.jpl.nasa.gov/images/pia02820-mars-topography/)を改変。

図2 赤い十字部分にあるジェゼロクレーター近傍を探査車のパーサヴィアランスが調査した。ジェゼロクレーターはこの図では小さすぎて分からない。NASA/JPL-Caltechのサイトの図(https://www.jpl.nasa.gov/images/pia02820-mars-topography/)を改変。

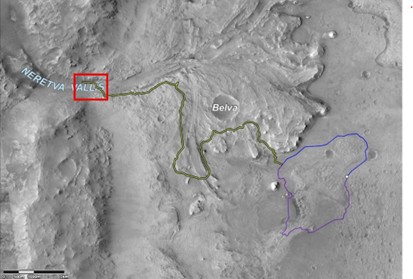

図3 パーサヴィアランスが調査したあたりの火星地形図。かつて水が図左上のNeretva峡谷から流れ出て、三角州をつくり、ジェゼロクレーター(右側)に流れ込んでいたと考えられている。青線とそれに続く黄緑色の線がパーサヴィアランスの探査経路で、右下部分から始まって左上まで。今回の論文では赤枠内のサンプルを詳細に調べた。現在はさらに図の左下方向に移動している。紫色の線は当初探査を検討したルート。左下の黒白のバーの長さは2 km。図は米国ジェット推進研究所のサイトより(https://www.jpl.nasa.gov/images/pia24486-the-road-ahead-for-perseverance/)。

マーズ2020ミッションでは生命活動の痕跡が発見されそうな場所として図2の場所にあるジェゼロ(Jezero)クレーターが選ばれました。このクレーターは直径約45 kmの大きさで、阿蘇外輪山(直径25 km)と比べればその大きさが分かります。このクレーターはかつて湖で、西側から水が流れ込んでいた跡地と考えられる地形が図3に見られます。今回出版された論文では、パーサヴィアランスが特に図3の左上赤い四角で囲われた部分のサンプルを調べた結果が述べられています。その四角の中央上側にBright Angelと名付けられた地点があり、左下の地点がMasonic Templeと名付けられました。この両地点の地表と岩石を比較し、Bright Angelで生物の痕跡があるのではないかとされたのです。

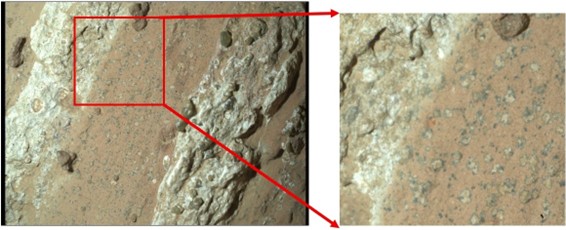

図4 SHERLOC付属のWATSONカメラで撮影されたBright Angel地域にある岩石(

図4 SHERLOC付属のWATSONカメラで撮影されたBright Angel地域にある岩石(

Cheyava Falls)の一部。右側がさらにその拡大図。「ヒョウ柄」が確認できる。図は米国ジェット推進研究所のサイトより(https://www.jpl.nasa.gov/images/pia26368-perseverance-finds-a-rock-with-leopard-spots/)。

パーサヴィアランスには、様々な機器が搭載されています。その中で、SHERLOC[5]はレーザー光をサンプルに当てて跳ね返ってくる光を分析する装置で、Bright Angel地域の土からは有機物に特有のGバンドと呼ばれる光が観測されました。なお、Masonic TempleではGバンドはほとんど観測されませんでした。Bright Angelにある岩石(米国グランドキャニオンにある滝の名からCheyava Fallsと名付けられました)の一部分の写真を図4に示します。拡大図では黒っぽい小さな点として写っている部分(nodule:小塊)と、中心部が白っぽく周りが濃い色のリング状になっている部分(ヒョウ柄と称される)が特徴的です。このこれらの部分の組成をPIXL(X線を当てて出てくる光から組成を分析する装置)で調べると、ビビアナイト(Fe(II)3(PO4)2·8H2O)やグレイガイト(Fe(III)2Fe(II)S4)と呼ばれる鉱物の割合が多く見られ、これはMasonic Templeなどの状況とは異なっていました。特にリングの縁部分はリンの割合が多いことも分かりました。なお、地球上でも図4と同様な同心円状スポットが見られることがあり、これは生物起源という説があります。

今回の探索結果から、有機物が多いところでは鉄は還元された状態になっている割合が多いことが分かりました。非生物的に起こる還元反応は通常もっと高温を要し、その場合は今回観測された結果とは違う物質が得られると考察されています。ヒョウ柄の部分はまさにかつて生命活動によって鉄の還元反応が起こっていた部分と考えたのです。こうして、この地域で見られた特徴は潜在的な生物活動に基づくもの(バイオシグニチャー)である可能性があると結論づけています。

この論文は2024年の11月に最初のバージョンが投稿され、掲載許可が出るまでに8ヶ月がかかっています。その間の著者と審査員のやりとりも見ることができますが、両者の間でかなり多くの議論がなされて最終的な原稿となったことが見て取れます。著者らは、今回の発見が,火星に生物が存在した証拠となるとは言っていませんが、パーサヴィアランスが採集した多くのサンプルを地球に持ち帰る計画があるとのことで、それらを地球上で詳しく分析することでもっとはっきりした結論が出るであろうとしています。実現すれば楽しみですね。ではまた次回。

[1] 例えば欧州宇宙機関(ESA)のサイトでは、これまでに見つかった含水鉱物の分布を火星の地図上に示しています。(2025年9月29日閲覧)

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2022/08/Global_map_of_hydrated_minerals_on_Mars

[2] 最新のパーサヴィアランスの位置はNASAのサイトで分かります。https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/location-map

[3] 例えば2025年5月6日に撮影されたパノラマ写真がNASAのサイトで公開されています。http://go.nasa.gov/4ooKDAD

[4] J. A. Hurowitzら, Nature, 2025, 645, 332–340. 本論文はオープンアクセスなので誰でも読めます。https://www.nature.com/articles/s41586-025-09413-0

[5] SHERLOC(Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals)とWATSON(Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering)という機器の名称からは科学者たちの遊び心が感じられます。

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- 炭素の新しい同素体:C48 - 2026年1月20日

- 2025年 ノーベル化学賞:3次元空間を自在にデザイン。空孔をもつ錯体化合物 - 2025年12月3日

- 火星で生命の痕跡か - 2025年11月3日