| 雷酸(HONC)は1824年にドイツの有機化学者J.リービッヒによって発見され,その翌年にシアン酸(HOCN)がF.ヴェーラーによって発見されました。窒素原子を含むこの二つの化合物は異性体という概念の端緒となり,ヴェーラーがシアン酸から導いた尿素((NH2)2CO)は有機化学への扉を開きました。 |

雷酸塩の爆発

銀,水銀,硝酸とエタノールを混ぜたものを温かい馬糞の中に一晩置くと,轟音を伴って爆発する物質ができることが18世紀前半に記述されています。この場合の生成物は雷酸銀(AgONC)と雷酸水銀(Ⅱ)(Hg(ONC)2,雷汞とも)の混合物と考えられます。例えば17世紀のドイツの化学者J.クンケルはこうした化合物に関する初期の研究者です。

イギリスの化学者E.ハワードは,1800年,水銀に関する研究から雷酸水銀(Ⅱ)が爆発性であることを見出しました。ハワードは,糖液を密閉減圧下で加熱する砂糖の精製法を発明したことや,隕石の組成の研究から隕石には地球では見出せない鉄・ニッケル合金が含まれていることを発見した人でもあります。

リービッヒは,少年時代に見た「破裂玉」のことを自伝に書いています。-「ダルムシュタットの年の市の市場では,行商人の何でも屋が雷酸銀から破裂玉を作るのを見て覚えた-銀を溶かすとその液から赤い蒸気が上るのを見て,硝酸を使っているなと悟った。また見物人のよごれた上衣の襟を洗っている液,これはブランデイの臭がするから,アルコールをも使っていることを勘づいていた。」

文中の「破裂玉」は癇癪玉のことと考えられます。癇癪玉は紙に火薬を包んで丸くしたもので,地面に投げ付けると破裂音を発する玩具です。

リービッヒからF.ヴェーラーへの書簡(1830年11月18日)には次のように書かれています。

-「雷酸には手をつけないことにしておこう。君と同様に,僕もこれはいじらないことに決めた。この間のこと,われわれの研究に関係があるので,雷酸銀を硫化アンモニウムで分解しようと思ってやりかけた。皿の中に最初の1滴がおちるが早いか,顔の真正面で爆発がおこって,あおむけにはねとばされた。2週間も耳は聴えなくなる。」

文中の雷酸銀と硫化アンモニウム((NH4)2S)との反応は次式と考えられ,雷酸アンモニウム(NH4ONC)を得ようとしたと考えられます。

2AgONC+(NH4)2S→2NH4ONC+Ag2S

なお,雷酸水銀(Ⅰ)(HgONC)は雷酸水銀(Ⅱ)よりも発火点試験,摩擦感度試験などで感度が鈍いことが分かっています。ヴェーラーらは,ナトリウムアマルガムと雷酸水銀(Ⅱ)をアルコール中で接触させて雷酸ナトリウム(NaONC)のアルコール溶液を得,これを硝酸水銀(Ⅰ)(HgNO3)との複分解で雷酸水銀(Ⅰ)を得ています。

NaONC+HgNO3→HgONC+NaNO3

欧州では17世紀以後に雷酸水銀(Ⅱ)をはじめとして種々の爆発性化合物が見出されましたが,極めて鋭敏な化合物は爆薬の基剤には向かず,起爆や点爆を目的とした雷管用などとして使われました。

有機化学への入り口となった異性体

シアン酸を発見したヴェーラーは,雷酸銀(AgONC)とシアン酸銀(AgOCN)は同じ組成であるにもかかわらず,雷酸銀は爆発性を示し,シアン酸銀は示さないという相違に注目しました。リービッヒとヴェーラーの間で論争が交わされた結果,両者は互いに構造異性体であると理解されるようになりました。なお,雷酸の不安定性は,主として窒素原子と酸素原子の弱い単結合によると考えられています。

雷酸 H-O-N=C: シアン酸 H-O-C≡N

ヴェーラーは,異性体の研究の過程でシアン酸を単離するため,精製したシアン酸アンモニウム(NH4OCN)に酸を加えようと考えました。ところが,シアン酸アンモニウムの水溶液を蒸発乾固すると尿素が得られたのです。

1828年2月22日,ヴェーラーは,師のベルセリウスへの手紙に次のように記しました。

-「先生! 尿素をつくったのです。腎臓も使いません。人間とか犬とかそんな動物の力を借りるのでもありません。シアン酸アンモニウムが尿素なのです!」

ヴェーラーは,シアン酸鉛(Pb(OCN)2)にアンモニアを作用させたり,シアン酸銀に塩化アンモニウム(NH4Cl)を作用させたりして,シアン酸アンモニウムをつくろうとしました。しかし得られた物質は,シアン酸の酸性もアンモニアの塩基性も示さず,中性の新たな結晶でした。それは柱状結晶で,硝酸を加えると別の葉状結晶になり,強熱するとアンモニアを生じました。これらの性質は尿から得た尿素が示す性質と同じでした。

ヴェーラーは,人尿から得た尿素と上記の実験で得た尿素は同一物質であり,シアン酸アンモニウムもまた同じ組成をもっていて,これを要するに,同一の組成でも原子の結合の相違によって異なる物質を生じる,と考えました。ヴェーラーは,ベルセリウスへの手紙の最後に,こう記しました。

-「尿素の合成に成功したとしても,これをもって無機物から有機物をつくったという実例にしてよろしいものでしょうか? シアン酸にしてもアンモニアにしてもその因って生ずる源は有機性の物であります。従って自然哲学者は有機性の素因はどこかに保存されていると主張するだろうと思います」

自分の実験結果からは無機物から有機物への入り口を見付けたと考えたいが,それでもなお,見出されざる有機物が混入していることなどの可能性はなかったかと考える慎重さが感じられます。

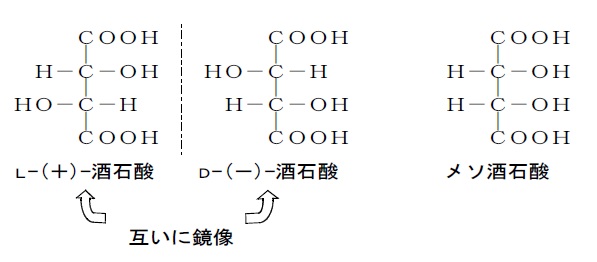

異性体の例は,雷酸とシアン酸(1824年),ヴェーラーのシアン酸アンモニウム(NH4OCN)と尿素(1828年)に続いて,J.ベルセリウスによる酒石酸の光学異性体(1830年)も示されました。

酒石酸には不斉炭素原子が二つあり,L-(+)-酒石酸,D-(-)-酒石酸,メソ酒石酸の3種類の異性体があります。フランスの化学者L.パストゥールはラセミ体(DL体,葡萄酸とも)のナトリウムアンモニウム塩(NaOOC-CH(OH)-CH(OH)-COONH4)を,その結晶の形によって分割し,「光学異性体(鏡像異性体)」の存在を初めて示しました。L体とD体は互いに鏡像の関係にあり,天然に多く存在するのはL体で,メソ酒石酸は天然には存在せず掌性(左手と右手,実像と鏡像のように,重ならない性質)をもちません。

銃と雷管

雷酸の金塩や銀塩も19世紀半ばには知られていましたが,極めて鋭敏で扱いにくく,実用的ではありませんでした。例えばA.ノーベルは,ニトログリセリン(単独またはケイ藻土に吸収させた物)を少量の雷酸水銀(Ⅱ)を入れた管と接触させておき,その管を爆発させてニトログリセリンを誘爆させる方法を考案しました。

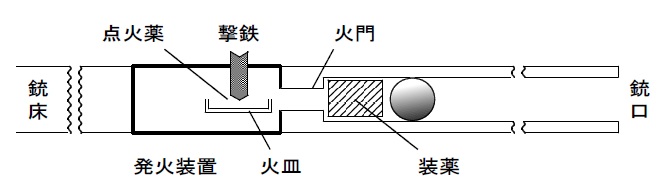

17世紀までの携帯用火器は火縄銃(マッチロック式)と燧石銃(フリントロック式)で,いずれも弾丸を銃口から挿入する方式(前装式)であり,銃身(火薬を充塡し弾丸を導く)・発火装置(機関部または機部)・銃床から成る構造は同じでした。

中島流炮術棒火矢抱打之圖(江戸時代)

出典:”iya-zutsu and bo-hiya”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

前装式の銃では,銃口から先ず装薬(発射薬),次いで弾丸を入れます。火縄銃の火縄は,硝石を濃厚に染み込ませた粗い麻紐で,一端に点火するとゆっくりと燃え進みます。軍隊では,必要な時にいつでも点火できるように煙草やパイプを燻らし続ける兵士もいました。燧石銃は,引き金を引くと,アームにねじ止めされた燧石(火打石)が火皿の直上にある鑢板を打ち,生じた火花が点火薬に入るようになっていました。ところで,銃の発火装置と錠前は共にロック(lock)と呼ばれます。両者の部品は発条・固定ピン・レバーなどが互いに類似で,当初はどちらも錠前職人などによって作られ,その技法が鉄砲鍛冶職人に伝わったとされます。

雷管は,爆薬を起爆するために点火薬または起爆薬を管に充塡したものです。1806年頃,スコットランドの人,A.フォーサイスは雷酸水銀(Ⅱ)を叩いて発火させる方法を考案しました。この方式はパーカッションロック式(雷管式,管打式,キャップロック式とも)と呼ばれ,フォーサイスは1807年に特許を取得しました。雷酸水銀(Ⅱ)は変質しやすく貯蔵が難しかったため,イギリスの鉄砲鍛冶職人J.マントンは,1816年,雷酸水銀(Ⅱ)をアラビアゴムで包んで鉄の管に詰めたピル(pill)・ロックを考案しました。

パーカッションロック式以前には,湿気が多いと不発が増え,銃が雨などで濡れると発射できなくなることもありましたが,パーカッションロック式の銃には開口部が無いため,雨天時などでも点火が妨げられない利点がありました。しかし当初は暴発などの危険が少なくありませんでした。

そこで,銃身の銃尾付近に小さな火門を開け,ここを通して点火するようにし,火門とつながっている火皿に少量の点火薬を置くようにしました。引き金を引くと撃鉄(ハンマー)が雷管を叩いて発火させ,火門を通じて雷管の爆発が銃身内の装薬を誘爆し,弾丸は装薬の爆発力で打ち出されます。雷酸水銀(Ⅱ)は鋭敏で扱いにくいことと,変質しやすいことから運搬もしにくく,なかなか普及しませんでしたが,現在のような銃用雷管は1830年頃に発明され,装塡方法は,鋼鉄の製造技術が向上して強度が増すと,弾薬を銃身の後ろから装塡する後装式になりました。

金属製のリムファイア式カートリッジは,1851年のロンドン万国博覧会に出展されました。これは薬莢後端の外周輪の縁(リム)に雷管に相当する火薬があり,リムを叩いて発火させる方式でした。リムファイア式カートリッジを実用化したのはスミス&ウェッソン(S&W)社で,同社では,コルト社が開発した前装式のリボルバー(回転式の連発銃)を後装式に改良しました。1860年には,S&W社の32口径リボルバーが北軍に採用されて南北戦争で使用されました。

リムファイア式カートリッジの例

出典:Hmaagによる”32 Rim-Fire UMC Gartridges”ライセンスはCC0 1.0 Universal(WIKIMEDIA COMMONSより)

1862年のロンドン万国博覧会にはJ.ホイットワースが考案したライフル銃(施条銃)が出品されました。ライフルは,弾丸に回転を与えて弾道を安定させるために銃身の内壁に施された螺旋状の溝のことです。

アメリカは工業生産の機械化と作業の集約化によって,1860年にはイギリスに次ぐ世界第二の工業国になっていました。南北戦争(1861~1865年)には実戦で役立つ多数の銃器が次々に投入されました。内戦では,負ければ手酷い報復を受けることが明白なため,敵対する両者は熾烈な戦いを厭わない傾向があります。ホイットワース社のライフルは南北戦争で南軍に採用され,南北戦争は近代的な軍事品が試される場と化しました。

ゲティスバーグの戦(1863年)を描いたリトグラフ

出典:Nathaniel Currier and James Merritt Ivesによる”Battle of Gettysburg, by Currier and Ives”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

参考文献

雷酸水銀の結晶と感度,長山征悦・水島容二郎,工業火薬協会誌,Vol.21,№5,10~17(1960)

「化学史筆」山岡 望著(内田老鶴圃新社,1976年)

「化学史談Ⅱ ギーセンの化学教室」,「化学史談Ⅶ リービッヒ=ウェーラー往復書簡(ギーセン時代)」山岡 望著(内田老鶴圃新社,1979年)

「化学史伝」山岡 望著(内田老鶴圃新社,1979年)

「増補技術の歴史 第5巻・ルネサンスから産業革命へ 上」,「増補技術の歴史 第9巻・鋼鉄の時代 上」C.シンガー他著,田中実訳編(筑摩書房,1987年)

「江戸時代の科学技術 国友一貫斎から広がる世界」長浜市長浜城歴史博物館編(サンライズ出版,2008年)

「機関銃の社会史」J.エリス著,越智道雄訳(平凡社,2008年)

かんしゃく玉の雷酸銀,周 興喜,Explosion,31(1),31~35(2021)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 炭素(C)-歴史の中の亜炭 - 2025年12月18日

- 炭素(C)-炭素アークから始まった電気化学の様々な産物 - 2025年11月17日

- 炭素(C)-ダイヤモンド合成の歴史 - 2025年10月20日