| 鉛筆は黒芯鉛筆と色芯鉛筆(色鉛筆)に大別されます。黒芯の原料は黒鉛と粘土の合剤,色芯の原料は顔料・粘土類・蠟石です。今回は黒鉛と鉛筆についてご紹介します。 |

鉛筆の始まりと改良

絵や文字の筆記の歴史は筆記具の歴史と共にあります。古くは石片や尖らせた金属で,石,金属,表面に白堊(チョーク)などを塗った板などに書かれました。木炭を木に挾んで使うことや黒鉛(石墨)も知られ,更にはパン屑で消すことも知られていました。

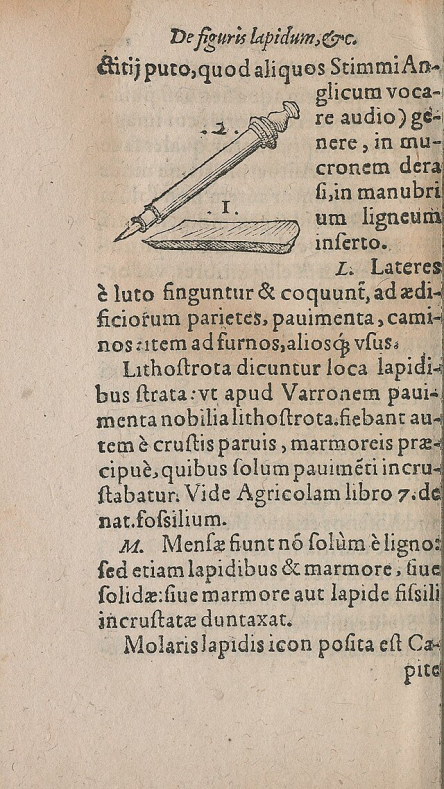

スイスの博物学者C.ゲスナーは,1565年に出版された『とくに石と岩に含まれる化石の形とイメージについての本』で,木の筒に黒鉛の芯を挿入したプジラレ(pugillare)という尖筆のことを記しています。彼はその尖筆を野外での記録に用いたようです。ゲスナーは『世界書誌』(Bibliotheca Universalis)を著したことでも知られ,〝書誌学の父〟とも呼ばれます。博覧強記の博物学者であった南方熊楠は,アメリカ・ミシガン州のアナーバー(Ann Arbor)に滞在していた1889(明治22)年10月11日の日記に「コンラード・ゲスネルの伝を読む。吾れ欲くは日本のゲスネルとならん」と記しています。

ゲスナーの著作にある尖筆の説明

出典:Gessner, Conradによる”Conradi Gesneri De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maximè, figuris and similitudinibus liber BHL48518722”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

現在につながる黒芯は,イギリス・カンブリア州のボロウデイル(Borrowdale)鉱山で良質の黒鉛鉱が16世紀半ばに発見されたことに始まります。その黒く滑らかな性質が注目され,細片や板状や棒状に加工したものを,紙に包んだり木に挟んだり紐を巻いたりして使われました。

その筆記具は間もなくロンドン市中でも売られるようになりました。17世紀には輸出されるようになりましたが,材質については輸出先の国々で鉛,錫,アンチモン,ビスマスなどと呼ばれ,それらの混合物ともみなされていました。ボロウデイルの黒鉛は人気を博し,産地では,適量を掘り出したら採掘を止め,盗掘を防ぐために坑道に水を入れることもしばしばでした。ボロウデイル産天然黒鉛の市場価格はプレミアが付くほどになり,削り屑や質の悪い破片などが再成形され,溝を付けた木片に膠で固定して使う人も現れました。しかし,19世紀半ばにはほぼ掘り尽くされました。

ボロウデイルの景観(18世紀の絵画)

出典:John Warwick Smithによる”Village of Stonethwaite and Eagle Cragg, Borrowdale”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

やがて黒鉛を粉末にして熔融硫黄を混ぜてから練り固め,棒状に加工する方法が考案され,1760年にドイツのニュルンベルクに近い町,シュタイン(Stein)のK.ファーバーは鉛筆の製造を始めました。その事業は子のA.ファーバーに引き継がれ,1851年には鉛筆の長さ・太さ・芯の硬さの基準が定められて断面が六角形の鉛筆の原型ができました。ドイツでは,1662年頃に木材加工指物師のF.シュテドラーも鉛筆作りを始め,彼の一族は19世紀半ばまでに黒鉛の製粉,鉛筆の製造を順次拡大しました。

ファーバー社のレターヘッド

(「ニュルンベルク近郊シュタインの鉛筆工場」と記されている)

出典:”Briefkopf AWFaber”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

1795年,フランスの画家N.コンテは,硫黄の代わりに粘土を黒鉛に混ぜた物を焼き固めて芯を作る方法を考案し,配合割合を変えれば芯の硬さを変えられることも発見しました。コンテの発明の契機は政治家のL.カルノー(大カルノー)から輸入品に頼らない鉛筆の製作を依頼されたことでした。1793年に仏英間で戦争が始まると,フランスではボロウデイルの黒鉛もドイツの鉛筆も入手できなくなりました。コンテは,黒鉛末と粘土の泥漿を混ぜた物を半円柱形の木材に挟んで圧縮成形して芯を作るための製法特許を1795年に取得し,以後の製法の標準になりました。

1851年5月からロンドンのハイドパークで開催された世界最初の万国博覧会(会場の名前から水晶宮博覧会とも呼ばれる)では,鉛筆を橋のように渡し,その真ん中を押して強さを測る実験が行われました。

コンテは化学の知識もあり,大学在学中に当時としては新しかった航空学にも興味をもち,熱気球を作ったり水素の製法を改良したりしました。コンテはまた,白堊・赤鉄鉱・木炭などを基材とした黒色・白色・褐色(セピア)・赤褐色(サンギーヌ)の素描用画材(conté crayon)も考案し,コンテ社を興して販売しました。当時は天然チョークに良質品が少なくなり,その代用品としても使われました。

鉛筆の日本への伝来

『明治事物起原8』には,1854(嘉永7)年版『理学提要』巻三で挙げられている可燃質4種類のうち,「ポツトロード」が紹介されています。-「剥篤羅阿渡、此ノ物削尖シテ筆ニ代ヘ、字ヲ写ス可シ」

剥篤羅阿渡については,「可燃質物とせるは当たらざれども、これ今日の黒鉛なり。本邦維新前に、石筆と称する黒鉛の懐中筆ありし(中略)維新前に、石筆と称して使用せしものは、今日の鉛筆に属すべきものなり。鉛筆の名を用ひたる古き方なり。しかれども、明治初年のは、ただポツトロードと呼びて、鉛筆の名もなく、象牙軸のくり出し式のもののみなり」と記しています。「石筆」は「黒鉛の鉛筆」を意味するオランダ語(potloot)の訳語ですが,元はスペイン産の黒鉛の商品名「Potloth」でした。これが日本では石筆石(蠟石の一種)を筆の形にして石盤に書く筆記具の呼び名になりました。

日本での鉛筆製造は,1873(明治6)年のウィーン万国博覧会に政府から派遣された技術伝習生24人のうち藤山種廣と井口直樹に始まります。藤山はボヘミア州の製造所で黒鉛などの調合を学び,井口は同博覧会に出品されたドイツの鉛筆製造所の製造機械の図を見て製法を研究しました。二人の帰国後に伝授を受けた小池卯八郎は鉛筆製造事業を開始し,1877(明治10)年の第一回内国勧業博覧会に製品を出品しました。

先の『明治事物起原8』では更に,『童蒙』(1873(明治6)年刊)から引用して「石筆は、石炭に鉄を纔か加へて、杉の細き棒を割り、此中へ溝を堀りて、墨を入れて造るものなり」と,鉛筆の製造法についても紹介しています。

『明治事物起原8』にはシャープペンシルの芯に関する記述もあります。-「エヴアシヤープは、ずつと以前よりありたるくり出し式の鉛筆の一種なり。心墨のつねに鋭尖なるを名とす。そのはじめて舶来せしは、大正九年頃よりなり。体裁のよきと、その心墨の鋭きために、墨付きよくして削る手数なきとによりておほいに流行を来し、同十一年の末には、東京と大阪を合はせて、模造工場百数軒の上り、したがつて粗製濫造はなはだしく、おほいにその品位を墜とせり。」

シャープペンシルの最初の特許は1822年にイギリスの発明家S.モーダンとJ.ホーキンスが取得しました。エバーシャープ(Eversharp)は1837年頃(1913年とする説もあります)にアメリカで発売された繰り出し式の筆記具です。その便利さは上記の文が能弁に語っていますが,国内で作られたその模倣品は不十分な出来だったようです。

鉛筆作りの工程

黒芯鉛筆の製造工程の流れをまとめておきます。

イ 芯を作る: 黒鉛を粉末にし,粘土と水を加えて混ぜ合わせた後,芯の太さに押し出して成形する。乾燥後に炉で焼成して硬化させてから油に浸漬して油を染み込ませ,書き味の滑らかさを与える。

ロ 木の部分を作る: 原料は北米産のインセンスシダー(ヒノキ科オニヒバ属)などで,厚さ5㎜程度の板(「スラット」と呼ばれる)に加工して輸入され,スラットに芯を入れる細い溝を付ける。

ハ 組み立てる: スラットに接着剤を塗り,溝に芯を入れる。別のスラットを被せ,接着後に切り分け,表面を磨いて塗装してからマークや文字を刻す。

鉛筆の書き味は上記のイの工程で決まり,粘土は黒鉛末を固めて強さと硬さを与える役割を担っています。書き味には磨耗のしやすさ,滑らかさ,強さなどの要素があり,それらを向上させるために様々な改良がなされて現在に至っています。

黒芯の硬さについては,アメリカで1830年頃にコンテの製法にならって鉛筆製造を始めたH.ソローがコンテと同様に4段階の等級を設け,S(soft)とH(hard)の文字で硬い方から順にHH・H・S・SSとしました。アメリカではボロウデイルの高純度黒鉛は手に入らず,粗い粒を膠や鯨蠟で固めた芯が用いられたため鉛筆の品質は英仏のそれに及びませんでした。

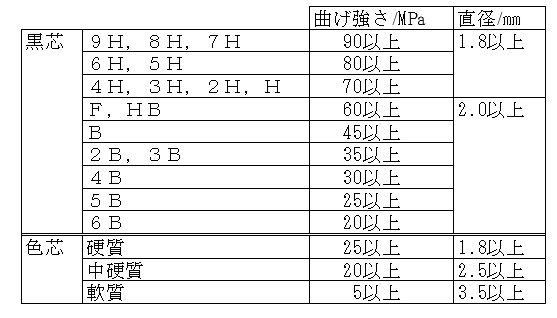

現在,日本では,黒芯の硬さは最も硬い9Hから最も軟らかい6Bまでの17段階,色芯の硬さは硬質・中硬質・軟質の3段階があり,共に日本工業規格(JIS)のS6006(鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯)に規定されています。次の表は,黒芯と色芯の物性のうち,曲げ強さと芯の直径の規定をまとめたものです。

黒芯の硬度の違いは粘土含量で決まり,粘土含量が多いと硬い芯,粘土含量が少ないと軟らかい芯になります(HBでは黒鉛:粘土≒7:3)。なお,Bはblack,Fはfine(またはfirm),Hはhardの意味です。軟らかい(黒い)芯は粘土含量が少ないので粘土の性状による影響が比較的少ないのに対して,硬い芯では粘土含量が多いので,粘土の性状が芯の性質に与える影響が大きくなります。

日本では,鉛筆用粘土として戦前まで多く使用されたのは群馬県沼田市や渋川市,栃木県那須鳥山市付近に産するモンモリロナイト系粘土でした。この粘土は,比較的低温(900~950℃)で焼結し,一定程度の強度も得られます。しかし,モンモリロナイト系粘土が多いと,焼成時の収縮が大きいので仕上がり寸法の不均等や曲がりを生じやすく,筆記の際にザラついた感触(紙にひっかかる感じ)になります。このような場合にはカオリナイト系粘土を加えて滑らかさを与えることがあります。

焼成は還元性条件で行われますが,黒鉛の酸化を抑えるためにはできるだけ低い温度で焼結と硬化が行われる必要があります。黒芯には,成形時に可塑性が大きく,焼成時に比較的低温で硬化し,その温度の近傍で強度も得られる性質の粘土が適します。

さいごに色芯についてです。色芯の製造工程では焼成による硬化は行われません。色芯用の粘土は顔料の稀釈も兼ねるので,白くて可塑性が良好で乾燥強度が大きく,筆記時の感触が良い性質が求められます。

モンモリロナイト系粘土は,先述のように,焼成のしやすさと強度においては優れていますが,乾燥収縮が大きく,書いた時の感触が良くないので,色芯では滑石(タルク)・蠟石・白色の木節粘土(カオリナイト系の堆積粘土)などが用いられます。また,合成樹脂が開発されると黒芯用にも色芯用にも粘土の代わりに使われるようになりました。

参考文献

持田 茂,鉛筆工業と粘土,粘土科学,1,65~68(1961)

「南方熊楠日記1」南方熊楠著,長谷川興蔵校訂(八坂書房,1987年)

「鉛筆と人間」H.ペトロスキー著,渡辺 潤・岡田朋之訳(晶文社,1993年)

「明治事物起原6」石井研堂著(筑摩書房,1997年)

「明治事物起原8」石井研堂著(筑摩書房,1997年)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 炭素(C)-アセチレンと関連技術 - 2026年1月29日

- 炭素(C)-歴史の中の亜炭 - 2025年12月18日

- 炭素(C)-炭素アークから始まった電気化学の様々な産物 - 2025年11月17日