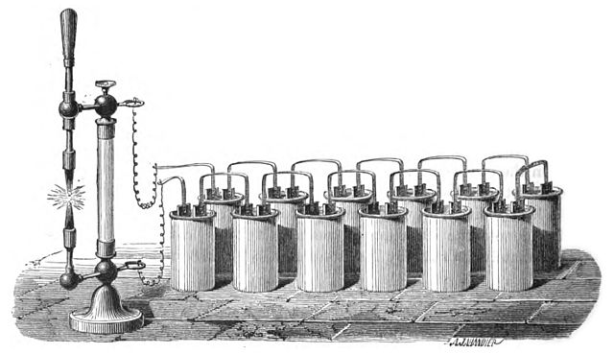

| イタリアのA.ボルタによって発明された電堆は化学に新たな時代を拓くできごとで,ほどなくして1802年,ロシアの物理学者V.ペトロフはアーク(電弧)を発見しました。電熱による高温は照明に利用され,更に炭化物や黒鉛(石墨,グラファイト)などの合成に応用されました。 |

アーク放電の歴史と利用

イギリスの化学者H.デーヴィーは,2個の木炭片を接続した状態で両端にボルタの電堆からの導線をつなぎ,発熱させてから徐々に離すと強い光輝が生じる現象(炭素アーク)が起きることを示しました。アークは,電極間距離を空気中で10㎝,真空では20㎝程度にしても持続しました。1808年,デーヴィーは王立協会で2000個の電堆と水銀に浸した木炭を使って実演し,衆目を集めました。

アーク放電

出典:Augustin Privat Deschanelによる”Arc light and battery”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

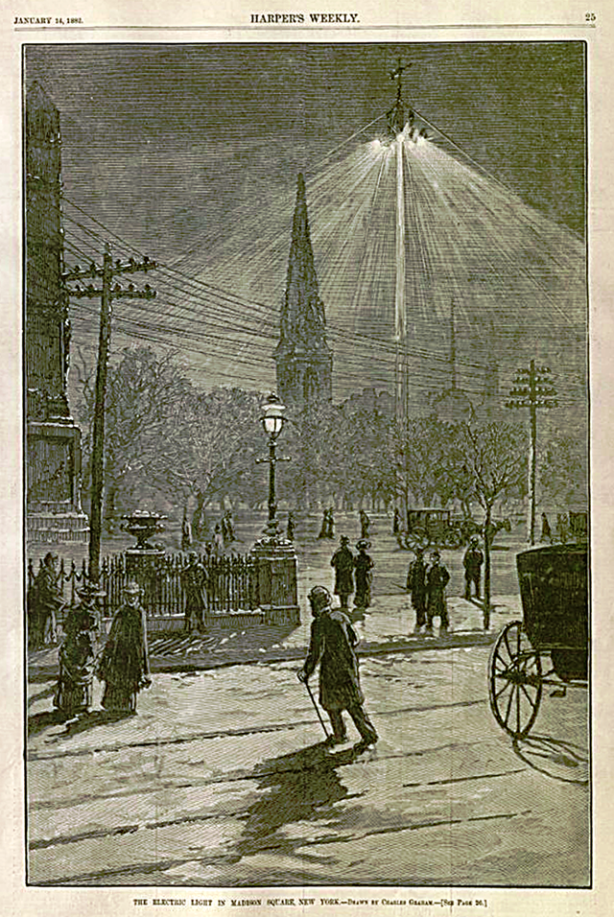

炭素アークは当初は光源として使われました。1862年にはイギリスのダンジネス灯台にアーク灯が使われ,これ以後各地の灯台に広がりました。また,映画館などの映写機にも使われました(⇒「炭素(C)-かつて銀幕を照らした映写機の光源」はココをクリック)。

アーク灯の街路照明が街のガス灯の照明に取って代わるためには発電機の改良をも必要としました。ロシアの電気技術者P.ヤブロチコフは,それまでのアーク灯装置の電極間距離を調整する複雑な機構を簡素にし,発電機も改良してアーク灯による電気照明を構築し,フランスで「電気蝋燭」の特許を取得しました。1878年のパリ万国博覧会では,オペラ座大通りにヤブロチコフのアーク灯64基が設置されました。

次いでアメリカの技術者で発明家のC.ブラッシュは,自身が考案した発電機を用いて炭素アーク灯による照明システムを1878年頃に構築し,オハイオ州クリーブランドで実用化しました。

出典:

〔左〕Poliphiloによる”Old lighthouse, Dungeness”ライセンスはCC0 1.0 Universal(WIKIMEDIA COMMONSより)

電気化学工業の始まり

電流の発熱作用についてイギリスの物理学者J.ジュールは,電流によって発生する熱量は電流の二乗と導体の電気抵抗に比例することを発見し,1840年に発表しました(ジュールの法則)。

アーク放電では,電子が電場で加速され,二極間の気体分子を次々と電離して放電が持続した状態になります。直流回路でも交流回路でも起こり,高温になった陰極から熱電子が供給され,電圧は比較的低くても大きな電流が流れて高温を発生させます。

ドイツの電気技術者W.ジーメンスは,1878年,アーク炉(電弧炉)による鋼の熔解と精錬に成功しました。ジーメンスによって考案された炉は,坩堝の底に炭素電極を貫通させ,上方から対極の炭素棒を吊り下げた構造で,坩堝内の鉄塊自体に一方の電極の役割をもたせたものでした。これは直接アーク炉と呼ばれ,アークで生じる熱によって直接に加熱を行う方式です。間接アーク炉ではアークが炉内装入物に直接触れることはなく,電極間に生じるアークの熱によって間接的に加熱されるのに対して,直接アーク炉ではアーク電流が炉内装入物に直接流れてアークが接触しているので,速く効率良く加熱されます。

ジーメンスの電気炉は,アルミニウム合金やカーバイド(後述)の製造で実用化され,1880年代末からはリンの工業的製法に用いられました。リンの製造では,各種リン鉱石や骨灰を原料とし,融剤としてケイ石を加えてコークス(炭素)で還元されます(①式)。この反応で生成するリンは気体状で,一酸化炭素,原料末,原料に由来する不純物が随伴するため,反応生成物は洗浄法・濾過法・蒸溜法・熔融法・電解法などによって精製されます。

2Ca3P2O8+10C+6SiO2→6CaSiO3+10CO+P4 …①

電気炉は製鋼にも応用されました。製鋼用電気炉は,アークを用いる方式と用いない方式(抵抗炉,誘導炉)に大別されます。後者のうちの抵抗炉には,被加熱物に直接電流を流して加熱する方式(直接抵抗加熱炉)と,ニクロム線や炭化ケイ素(SiC)に電流を流して炉を加熱する方式(間接抵抗加熱炉)があります。また,誘導炉は電磁場の作用で導電性の材料に熱を発生させる方式で,坩堝は誘導コイルに囲まれていて,コイルに高周波電流を流すと坩堝の周囲に磁場ができて坩堝内の材料に電流が誘導され,熱が発生します。

カーバイド炉の展開

フランスの化学者H.モアッサンは,電気炉を用いた黒鉛・炭化物・ケイ化物・ホウ化物・リン化物などの生成や物性研究を行い,自身が考案したアーク炉でダイヤモンドの合成を試みたことでも知られています。(⇒合成ダイヤモンドについてはココをクリック)

1894年,モアッサンは,石灰に炭化した糖を加えて高温で反応させると炭化カルシウム(CaC2,カルシウムカーバイド)が得られたこと,それを水と反応させてアセチレン(C2H2)に導いたことを報告しました。

次の写真はカーバイド灯です。容器に炭化カルシウムと水を別々に入れておき,両者を混ぜて生じるアセチレンに点火し,アセチレン炎の光輝を照明に利用します。

カーバイド灯のアセチレン炎

出典:Scott Ehardtによる”Brass carbide lamp by Justrite.”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

カナダの発明家T.ウィルソンもアーク炉を用いて研究を行っていました。彼は水力発電による電力を利用し,酸化アルミニウム(Al2O3,アルミナ)をコークスで還元してアルミニウムを製造しようと試みましたが,成功に至らなかったので,還元剤をカルシウムに代えて行おうと考えました。1892年,先ずカルシウムの単体を得るために石灰とコールタールを反応させたところ,黒色の硬い結晶質ができ,この物質を水と反応させると水素ではなくアセチレンが生じました。ウィルソンは,当初の目的であったカルシウムではなく,炭化カルシウムを得たのです。ウィルソンはこの製法を1895年にユニオン・カーバイド社に提供しました。

炭化カルシウムは,当初はアセチレンの用途が照明用などに限られていたため生産過剰になりました。しかし,炭化カルシウムと窒素から肥料の石灰窒素(CaCN2)が得られるようになりました(②式)。

CaC2+N2→CaCN2+C …②

さらにアセチレンから誘導される酢酸(CH3COOH),アセトン((CH3)2CO),アセトアルデヒド(CH3CHO)などをもとにした有機化学工業が発展すると,次第に需要が増えました。とりわけアセチレン工業は,有機化学工業の主原料が石油に代わるまでは全盛になりました。

炭化カルシウム(カルシウムカーバイド)の製品

出典:Alf van Beemによる”Union Carbide, Calcium Carbide pic1”ライセンスはCC0 1.0 Universal(WIKIMEDIA COMMONSより)

アチソンと合成黒鉛

カーバイド炉は,初期にはアーク灯でしたが,改良の過程でジュール熱を熱源とする抵抗炉に置き換わり,以後は抵抗炉が電気炉の主流になりました。

アメリカの化学者E.アチソンはペンシルベニア州に生まれ,州南西部の炭田地帯で育ちました。彼は,父の死後,家族を支えるために16歳で学校を辞め,昼間はピッツバーグの鉄道会社で測量助手として働き,仕事を終えて夜には電気化学の実験を行いました。1880年に彼は自身が発明した蓄電池をT.エジソンに売り込み,それを契機にエジソンに雇われてニュージャージー州メンローパークの研究室で電球用の導電性炭素の開発に携わりました。

アチソンは1884年にエジソンのもとを去り,電気炉でダイヤモンドを合成する研究を始めました。その過程でアチソンは,粘土にコークスを混ぜて炭素アークで加熱すると,電極に光沢のある六角形の結晶が生成したことに気付きました。その物質は炭化ケイ素で,1891年に彼は商品名を「カーボランダム」(Carborundum)として販売を始めました。アチソンは,エジソンの提案でミシガン州ポートヒューロンに発電所を建設し,その電気でカーボランダムの製造を始めました。炭化ケイ素は高融点とダイヤモンドに次ぐ硬さが特徴で,研磨材料・耐熱被覆材料・電気炉の抵抗発熱体などに使われます。

アチソンは1896年,炭化ケイ素製造用の電気炉を調べていたとき,炉内で最も高い温度になる場所にできていた黒鉛を発見しました。黒鉛は生成物の炭化ケイ素が分解してできたと考えられました。これをもとに彼は電気炉による黒鉛の製造を創案し,合成黒鉛は「アチソン黒鉛」と呼ばれることもあります。

黒鉛製坩堝

出典:”Graphite crucibles”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

黒鉛は無定形炭素,ダイヤモンドと並ぶ炭素の同素体の一つです。電気の良導体で高温に耐え,滑らかさを有し,電気材料・坩堝・鉛筆芯など幅広い用途に使われています。黒鉛の合成法が確立するまで,黒鉛は専ら鉱物として採掘されるものでした。

合成黒鉛の成形品は,原料となる炭素材料(コークス,無煙炭,カーボンブラックなどの無定形炭素)にピッチやタールを加えて練り合わせ,成形してから約3000℃で黒鉛化させて作られます。食塩の融解塩電解では,高温下で陽極の炭素に塩素が発生して損耗が特に激しいことから,合成黒鉛は電解用電極として有用です。

参考文献

白熱電灯の歷史,本城 巖,照明学会雑誌,40,13~18(1956)

研究ノート1・元素リンの精製とその性質,植田四郎,応用物理,37,566~573(1968)

「化学の技術史」加藤邦興著(オーム社,1980年)

「NHKブックス282 電気の歴史 先駆者たちの歩み」関 英男著(日本放送出版協会,1977年)

「新版 電気の技術史」山崎俊雄・木本忠昭著(オーム社,1995年)

アーク灯の歴史と復元のための試作,大倉 宏,大阪市立科学館研究報告,24,17~20(2014)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 炭素(C)-アセチレンと関連技術 - 2026年1月29日

- 炭素(C)-歴史の中の亜炭 - 2025年12月18日

- 炭素(C)-炭素アークから始まった電気化学の様々な産物 - 2025年11月17日