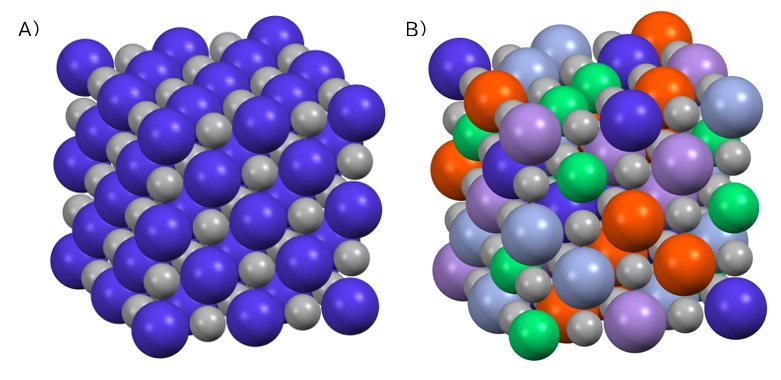

近年「高エントロピー(またはハイエントロピー)材料」と呼ばれるものが脚光を浴びています。最もよく研究されているのが高エントロピー合金[1]で、5種以上の金属がほぼ等量ずつ含まれている合金で、安価な金属の組み合わせで貴金属と同等な性質を持つ可能性があります。また最初に作られた高エントロピー化合物は図1に示すようなものです[2]。通常の金属酸化物、例えば酸化マグネシウム(MgO)の結晶は図1Aに示すような構造となっていて、金属イオンと酸化物イオンが交互に規則正しく並んだ構造となっています。図1Bは対応する高エントロピー酸化物の構造で、金属イオンの位置はAの場合と同じですが、金属イオンが1種類ではなくて5種類混ざった状態となっています。

エントロピーとは乱雑さとも呼ばれ、整然としているとエントロピーが低い数値となり、ごちゃごちゃしていると高くなります。Bの方が明らかに高いエントロピーの状態です。このような高エントロピー材料はエネルギー変換や電池などにおける材料として優れているとの報告が相次いでいます[3]。

図1 高エントロピー材料の概念図。

図1 高エントロピー材料の概念図。

A) 通常の酸化物の構造の一例。青が金属原子で灰色は酸素原子。

B) 高エントロピー酸化物の構造。金属原子と酸素原子の位置関係はAと同じだが、金属原子としては5種類の元素が混ざっている。なお以下で紹介する研究で作製した酸化物はスピネルという複雑な結晶構造を持っていて、ここに示した構造とは異なる。

しかしこのような高エントロピー材料の合成は難しい課題で、これまでにいくつかの方法が提案されてきました。高温の炉での焼成や、高圧下での合成の方法は大量合成が可能ですが、非常に時間がかかります。溶液を高温下で噴霧する方法は分から秒の時間単位で行うことができますが、生成物の再現性に欠ける欠点があります。炭素基板上に高出力のレーザーをあてて熱を発生させる方法で、ナノからマイクロメートルサイズの高エントロピー材料粒子を作るやり方も開発されていますが、装置が非常に高価という点が問題です。今回、米国スタンフォード大学の研究者らは、撮影に用いられるような安価なフラッシュを用いて高エントロピー材料を作ることができ、それらが電極材料として優れた性質を持っていると報告しました[4]。

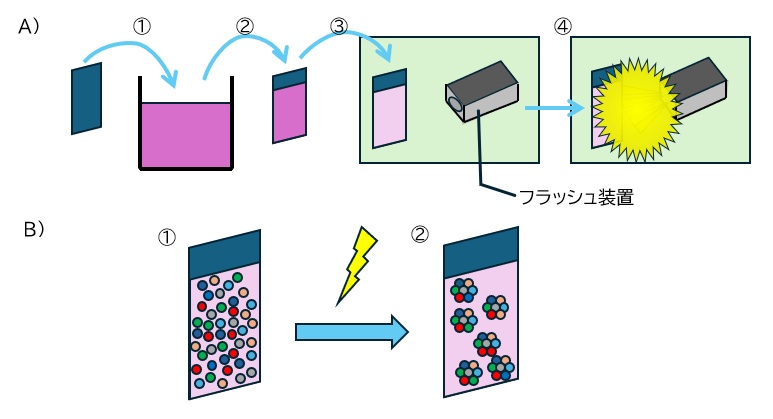

図2 今回報告された高エントロピー酸化物材料の作成法のイメージ。

図2 今回報告された高エントロピー酸化物材料の作成法のイメージ。

A) 作成法概略図。①グラフェン酸化物の薄いフィルムを金属イオンが溶けた溶液につける。②フィルムを溶液から取り出す。③フィルムを乾燥させ、フラッシュ装置のそばにセット。④フラッシュ光を当てる。

B) フラッシュ光を当てる前後での変化。①フィルム上には金属イオンが付着している。②フラッシュ光を当てることで高エントロピー酸化物ができる。

今回報告された方法の概略を図2に示しました。グラフェン(炭素原子が6角形を形成し、蜂の巣状に平面的に並んだ構造の物質)の酸化物からなるフィルムを作り、それを5種類の金属イオンが溶解した溶液に浸すことで、フィルムの表面に金属イオンを付着させます。それを乾燥後、フラッシュ光を当てるだけです。なお、今回の研究ではフラッシュ光装置としては、実際にはらせん状のガラス管の中にキセノンガスを封入したキセノンフラッシュランプを使っており、それをフィルムから1cmのところにおいて光を当てます。

金属イオンを載せたフィルムは黒色の薄膜で、光が当たった部分は高温になります。サンプルは発光後2 ms(2/1000秒)で2250℃の温度に達し、30 ms後には1000℃まで下がってきます。温度上昇と下降の速度はそれぞれ非常に速く、106 K/Sと105 K/s程度になるとのことです。この生成物を詳しく分析したところ、5種類の金属原子を含む酸化物の微粒子(直径数nm~数十nm)ができていることが分かりました。金属イオン水溶液の濃度やその溶液に浸す回数、そしてフラッシュの回数などを変化させ、生成物の性状を調べました。生成した微粒子は、スピネルと呼ばれる結晶構造となっていました。スピネルは例えばNiFe2O4という金属酸化物の構造として知られています。なお、サンプルを作製するフィルムはグラフェン酸化物のみでも良いし、透明電極として知られるFTO基板や、紙(カーボン紙やプリンタ用紙)の表面をグラフェン酸化物でコーティングしたものでも良いとのことです。この方法によって、高価な装置を用いずとも、数百米ドル程度の安価なフラッシュランプを使って光を当てるだけで均一な組成の高エントロピー材料を作ることができることが分かりました。

こうして作製した高エントロピー材料が載ったフィルムを、水溶液中で酸素を発生させるための電極として用いる実験が行われました。水を電気分解させるには、水溶液に2つの電極を立てて、電流を流すだけで一見簡単ですが、理論上必要な電圧よりも実際にはかなり高い電圧をかけなければ反応が進まないことが多く、それによってエネルギーが無駄になってしまいます。いかに効率よく電気分解をおこさせるかが重要となっており、そのための電極材料が盛んに研究されています。高エントロピー材料は効率よく電気分解を起こさせることが同じ研究グループによって報告されています[5]。今回フラッシュ光を用いて作製した電極を使って電気分解効率を調べたところ、従来報告されている高エントロピー材料とほぼ同じ効率で酸素発生が起こることが確認されました。

今回報告された方法は、高価な装置も不要で、誰でも短時間で性能の良い高エントロピー材料を作製することができると著者らは主張しています。様々な組み合わせの酸化物材料を作ることができると考えられ、様々な応用も開発される可能性が考えられます。これまで化学はなるべく純粋な組成の化合物を作ろうとしてきましたが、高エントロピー化合物はそれと逆行しているようにも思えて面白いと思いました。それではまた次回。

[1] https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20240207.html、2025年4月1日閲覧。

[2] C. M. Rost, E. Sachet, T. Borman, A. Moballegh, E. C. Dickey, D. Hou, J. L. Jones, S. Curtarolo and J.-P. Maria, Nat Commun, 2015, 6, 8485.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/High_entropy_oxide、2025年4月1日閲覧。

[4] J. Baek, Y. Jiang, D. Ka, Y. Li, Y. Wang, S. Kim, A. W. Potter, Z. Zhuo, J. Guo and X. Zheng, ACS Nano, 2025, 19, 5839–5850. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c18277

[5] J. Baek, M. D. Hossain, P. Mukherjee, J. Lee, K. T. Winther, J. Leem, Y. Jiang, W. C. Chueh, M. Bajdich and X. Zheng, Nat Commun, 2023, 14, 5936. https://www.nature.com/articles/s41467-023-41359-7

◆高純度化学研究所では、ハイエントロピー合金製造などのご相談も受け付けております。

詳しくはこちら>> https://www.kojundo.co.jp/media/category02/a40

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- 2025年 ノーベル化学賞:3次元空間を自在にデザイン。空孔をもつ錯体化合物 - 2025年12月3日

- 火星で生命の痕跡か - 2025年11月3日

- 宇宙で作った味噌 - 2025年10月6日