| 錬鉄は炭素を0.02~0.2%含み,鍛鉄とも呼ばれます。19世紀半ばにはイギリスのH.ベッセマーが発明した転炉製鋼法で鋼の大量生産が始まりましたが,錬鉄は,鋼の量産化以前においてある程度の量産ができ,炭素量が多い鋳鉄に比べて強靭でした。 今回は錬鉄の役割を中心にご紹介します(⇒関連する内容の「製鉄と製鋼の歴史」もお読みください。ココをクリック)。なお,日本工業規格(JIS)では,鉄鋼材料は鉄(銑鉄,鋳鉄)と鋼(炭素鋼,低合金鋼,高合金鋼)に大別されます(G1201:2014)。 |

製鉄法と鉄の性質

鉄鉱石を炭素で還元してできる銑鉄は炭素(含有量3.0~4.5%)のほかに少量のケイ素・リン・硫黄・マンガンなどの元素を含んでいます。銑鉄は,脆い性質で,鋳物用と製鋼用にそれぞれ加工されます。鋳鉄の炭素量は2.0%程度以上で,鋼に較べて機械的強度や靱性(材料が外力によって破壊されにくい性質)は劣りますが,融解しやすいことなどから鋳造加工に向くので造形が容易であり,耐摩耗性や切削性に優れています。

鉄に含まれる炭素を除去する古典的な方法は,金床に載せて鎚で叩く鍛冶だったため,かつては製品の形状は限られ,とりわけ大きな物を作ることはできませんでした。

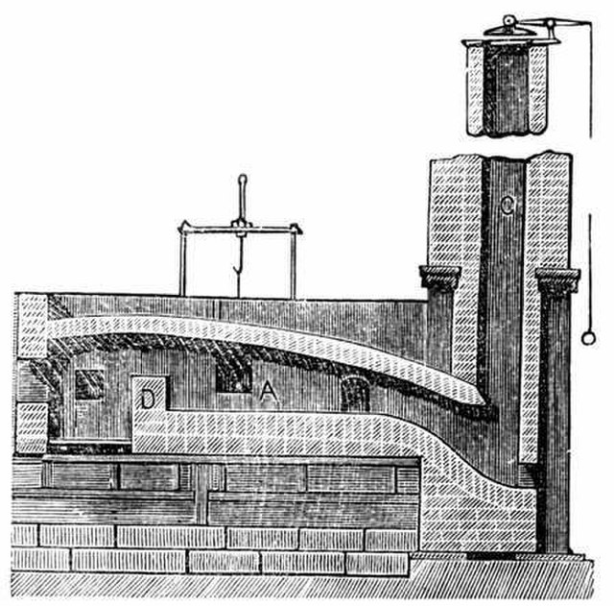

1784年,イギリスの発明家H.コートは銑鉄の大規模な脱炭素に適した反射炉を考案しました。その特徴は,石炭と鉄が直接に接触しないこと,石炭の燃焼熱と炉壁からの輻射熱で炉内が高温に保たれること,循環する空気との接触で炭素分を除去することなどでした。炭素分の減少に応じて融点は上昇し,銑鉄の融点(約1200℃)より高くなると粘度も高くなります。ここで炉側面から鉄棒を挿入して内部を攪拌し,熔けた鉄を棒に絡み付けて取り出します。攪拌の操作が舟をパドル(櫂)で漕ぐような動作であることからパドル法 (puddling process,または攪錬法) と呼ばれました。パドル法では1回の操業で炉から取り出すことができる錬鉄の量は少ないものの,赤熱状態で蓄積して大塊とし,それを圧延加工することによって建造物の鉄骨,鉄道用レール,軍船の部材などが作られました。

パドル法で用いられる炉(断面図)

出典:”Puddling furnace”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

大和鍛冶から刃物,武具へ

播州三木打刃物は,現在の兵庫県三木市の周辺で作られている金工品で,現在も伝統製法で作られ,家庭用品(包丁・鋏・小刀・剃刀など),大工道具(鑿・鋸・鉋など),左官道具の鏝と多種類に及びます。

播磨地方は古代から鍛冶が盛んな土地でした。『播磨国風土記』の詫賀郡(多可郡)の条に見られる「天の目一の命」は天目一箇神のことで,炎を見て長く仕事を続けたことで片眼を失ったとされます。天目一箇神を祭神とする天目一神社(現・兵庫県西脇市大木町)は鍛冶・製鉄の神として信仰されています。

三木における刃物鍛冶は,大和の鍛冶師と交流があった朝鮮半島の百済の鍛冶職人がこの地の周辺に定住して始まったとされています。時を経て1578(天正6)年,羽柴秀吉が三木城を攻め(三木合戦),その後の復興で各地から大工が集まると大工道具の需要が増えました。1760(宝暦10)年に起きた江戸の大火事の後にも需要が増え,三木は金物の町として発展しました。さらに明治期には西洋から材料と技術が入り,新たな発展を遂げました。

三木市立金物資料館にある古式鍛錬場

(三木市上の丸町,平成29年9月・撮影)

『系譜と傳記』に「甲冑及火箸にて名高き姫路明珍家」とある明珍家の祖は增田宇佐麿に遡ります。彼は宗次と称し,大和の岡本(現・奈良県生駒郡斑鳩町)の甲冑職人でした。さらにその系譜に連なる宗介は紀ノ太郎と称して京の九条に住まいましたが,近衛天皇(1139~1155;在位1141~1155)の命で鎧と轡を製して献上したところ叡感甚だしく,「音響朗々,光り明白にして玉の如く稀なる珍器なりとて」〝明珍〟の二字を賜り,出雲守に補せられて日本一の甲冑匠の称号を与えられました。

明珍家は,室町時代から戦国時代にかけて関東で活躍し,信家作の諏訪法性兜は武田家にゆかりの名品です。江戸時代には,義時が酒井忠清のお抱え甲冑師となって上野国群馬郡の厩橋(現・群馬県前橋市)に住むようになりましたが,宗房の時に主君であった酒井忠恭が姫路藩主となったため姫路に移りました。

明治になって甲冑の需要が無くなると,宗之は16世紀に千利休の依頼を受けて作ったとされる火箸作りを始めて生業とし,その作品は姫路の特産物になりました。

近代の礎としての錬鉄-レールとエッフェル塔

次の写真はイギリスで考案された鉄道用の双頭レールです。このレールの断面は頭部と底部が同じ形状になっており,現在のような平底レールより前に使われました。日本で鉄道が開業したのは1872(明治5)年のことで,新橋駅-横浜駅間にイギリス製の双頭レールが使用されました。写真のレールには「DARLINGTON IRON CO. LIMTD. (18)75 I.R.J.」の陽刻があります。

当時は製鉄技術が未熟で材料の供給が充分ではありませんでした。そこで,少しでも長く使えるようにと,頭部が摩耗したら反転させて底部を上にして使用する目的で開発されました。しかし,その形状ゆえに不安定で,枕木への据え付けには支持用部材(チェア)が必要でした。チェアはレールの腹部を挟み付け,枕木に釘で固定されました。摩耗したら上下反転させることを想定していましたが,使用中にレールとチェアの接触面も摩耗して損傷することが多く,実際には反転再使用はされませんでした。

双頭レール(チェアで挟まれ枕木に固定されている)

(博物館明治村(愛知県犬山市),令和4年5月・撮影)

パリを代表するエッフェル塔(高さ1063㌳)は,1889年に完成しました。1991年に塔を含むセーヌ川周辺はユネスコ世界遺産に登録されました。

パリで四度目の万国博覧会は,フランス革命の発端となるバスティーユ監獄襲撃100周年に開催されました。博覧会のために壮大な塔を建てる構想は,その頂が天に届かんとする高塔を人々が築き始め,主が人々の言葉を互いに通じないように乱して断念させたバベルの塔(旧約聖書・創世記第11章)を科学の力で実現する試みでもありました。

塔を設計したのはフランスの技術者G.エッフェルで,彼は鉄道橋と道路橋の工事を手がけて〝鉄の魔術師〟と呼ばれました。エッフェルは,アメリカの独立100年を記念してフランスから贈られた自由の女神像の鉄骨を設計したことでも知られています。

エッフェル塔の主な材料は錬鉄で,地上部だけで7000㌧以上が使われました。エッフェルは,錬鉄と鋼鉄を比較検討し,錬鉄は鋼鉄より重いものの,座屈(縦方向に加わる圧力が限界を超えると横方向に変形を起こす現象)に対して強いことから錬鉄を選んだとされます。

塔の建設工事は1888年1月に始まり,5箇月間の基礎工事で一辺125mの正方形の敷地に4基の台座が築かれました。塔部の建築は7月から始められ,部材を現場で組み立てるプレハブ工法で行われました。組み立てられた鉄材は全部で12000個,打ち込まれたリベットは700万個,工事完成までに749日を要しました。専従作業員199人の名前は塔に刻まれ,北柱の基部にはFROGES ET USINES DE POMPEY FOULD-DUPONT FOURNISSEUR DES FERS DE LA TOUR(塔鉄材納入者・ポンペイのフール・デュポン製鉄工場)と記された銘板が取り付けられました。

エッフェル塔の銘板(北柱基部)

出典:Jebulonによる”Plate of the factory who made the irons for the Eiffel Tower”ライセンスはCC0 1.0 Universal(WIKIMEDIA COMMONSより)

エッフェル塔は,完成当初は不評でしたが次第に人々の話題を呼び,会期中の入場料収入だけで建築費の過半が賄えたといいます。博覧会のための記念塔であったエッフェル塔は,会期終了後に取り壊される計画でしたが,気象観測・天文観測・戦略監視・信号通信・照明灯台などへの転用案が模索され,実際にいくつかの実験研究も行われました。そうした中で,フランス陸軍の電信技術担当者が塔を使って無線通信の実験を行い,良好な結果を得たことから,1904年に電信局が開設されました。エッフェル塔は軍の番組を流す国営放送を担うことで撤去を免れたのです。

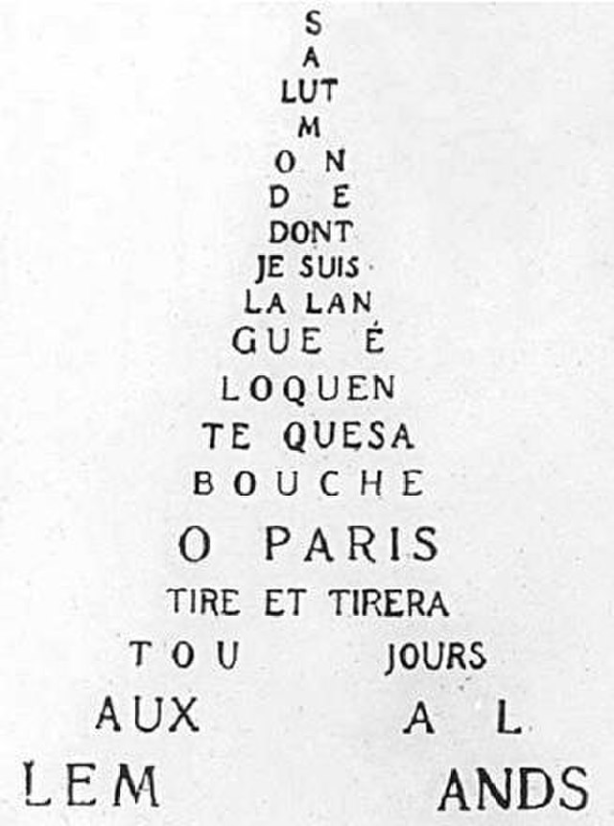

ポーランド人を母にローマで生まれた詩人G.アポリネールはカリグラム(文字で絵を描く手法)でも知られます。アポリネールがエッフェル塔のために書いた詩では第一次大戦前の反独感情が顕わです-Salut monde dont je suis la langue éloquente que sa bouche Ô Paris tire et tirera toujours aux Allemands.(こんにちは世界 私は雄弁な舌 おおパリよ その口であるパリ ドイツ人の奴らにこの舌を出す これからも)

建設当初は,「ボルトで締め付けた鉄板で作った醜悪な記念柱」,「発狂したピラミッド」,「空っぽなシャンデリア」,「立派な金物」など,酷評は数知れませんでした。しかし今では「鉄の貴婦人」,「レースでできた美しいキリン」と称され,エッフェル塔の無いパリを想像することはできません。

アポリネールのカリグラム

出典:Guillaume Apollinaireによる”Guillaume Apollinaire Calligramme”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

参考文献

「聖書」(日本聖書協会,1973年)

「エッフェル塔ものがたり」倉田保雄著(岩波書店,1983年)

「系譜と傳記 第一巻 復刻版」系譜学会編(近藤出版社,1988年)

「ギュスタヴ・エッフェル パリに大記念塔を建てた男」H.ロワレット著,飯田喜四郎・丹羽和彦訳(西村書店,1989年)

「パリは燃えているか?(上)」「同(下)」D.ラピエール・L.コリンズ著,志摩 隆訳(早川書房,1993年)

「エッフェル塔物語」F.サイツ著,松本栄寿・小浜清子訳(玉川大学出版部,2002年)

「新編日本古典文学全集5 風土記」植垣節也校注訳(小学館,2006年)

「エッフェル塔」R.バルト著,宗 左近,諸田和治訳,伊藤俊治図版監修(筑摩書房,2010年)

「現代の職人 質を極める生き方、働き方」早坂 隆著(PHP研究所,2019年)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 炭素(C)-歴史の中の亜炭 - 2025年12月18日

- 炭素(C)-炭素アークから始まった電気化学の様々な産物 - 2025年11月17日

- 炭素(C)-ダイヤモンド合成の歴史 - 2025年10月20日