心配なニュースが続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ここ2回はコロナウイルス関連のニュースをお届けしましたが、今回は明るい話題をお届けします。さて、10年前の2010年に北海道大学の鈴木章先生がノーベル賞を受賞されました。さまざまな有機化合物を作る新しい反応の開発によって、この賞が授与されたのです。この反応はSuzuki reactionとか、共同研究者の宮浦憲夫先生の名前を含めてSuzuki-Miyaura couplingとか呼ばれて世界中で使われている素晴らしい反応です。

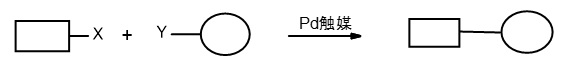

図1 カップリング反応の一般的な形。四角で表した分子(部品)と楕円で表した分子(部品)に、パラジウム触媒を加えて反応させることで、両部品が結合した化合物が得られる。

図1 カップリング反応の一般的な形。四角で表した分子(部品)と楕円で表した分子(部品)に、パラジウム触媒を加えて反応させることで、両部品が結合した化合物が得られる。

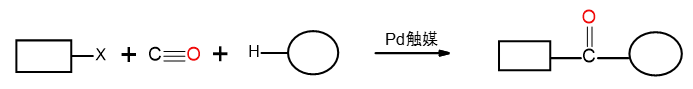

この反応がカップリングcouplingと呼ばれているのは、有機化合物を構成するある部品と別の部品を結合させ、両部品内の炭素と炭素の結合を作ることで、新たな化合物を作るからです。この鈴木先生の反応以外にも、さまざまなタイプのカップリング反応がこれまでに提唱されてきました(図1)。これらの反応には、多くの場合、触媒としてパラジウム(Pd)という貴金属の化合物が使われます。多くの研究者はこの触媒をさまざまに試したり、反応を進めるための試剤を加えたりして、カップリング反応の可能性を広げてきました。しかしカルボニル化合物(C=O部分を含む有機化合物)という物質群をカップリング反応で作ることは難しいこととされてきました。ところが、ある化学者がこれを可能にする新たな方法を編み出したのです。それは特別なパラジウム触媒を使い、さらに青色LEDの光を当てるというものだったのです。

図2 一酸化炭素(CO)を反応させてカルボニル化合物を作る反応模式図。

図2 一酸化炭素(CO)を反応させてカルボニル化合物を作る反応模式図。

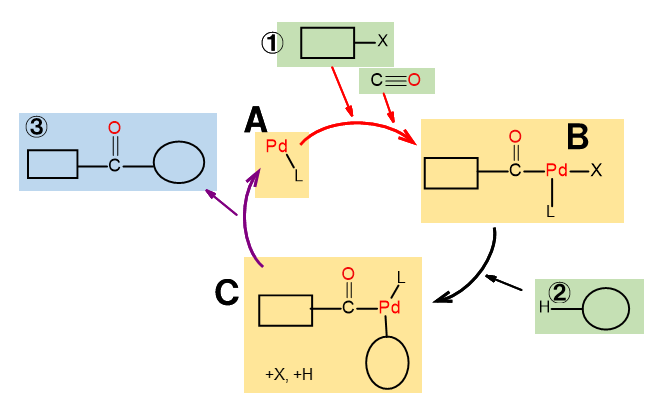

このようなカップリング反応が進んだり進まなかったりすることを研究するためには、反応がどのような段階を経て進んでいくか、つまり反応機構を考える必要があります。触媒は少し加えるだけで反応が速くなる物質のことですが、触媒が反応する物質に結合した結果元の物質より反応が起こりやすくなり、それによって求める物質ができるのです。また、触媒が反応途中では元の触媒とは違う構造になっていたとしても、反応後は元の状態に戻って次の反応を進めることになります。このように段階を踏んで触媒が形を変えながら反応が進んでいき、この一連の反応の仕組みを反応機構と呼びます。この反応機構が分かれば、例えば、反応を速くするにはどうすればいいかがわかります。図3にカルボニル化合物を作るカップリング反応の典型的な反応機構を示しました。図の説明をよく読んでいただければ分かると思いますが、パラジウム触媒に①とCOと②が順次結合し、最後にそれらがパラジウムから離れて、最終生成物③ができるという仕組みです。③が生成するとパラジウム化合物は元の形に戻るので、繰り返して反応することができるというわけです。従ってこの触媒をすこし加えるだけで、反応を次々に進めることができるのです。

図3 カルボニル化合物をカップリングで作るときの反応機構(かなり簡略化して表しています)

図3 カルボニル化合物をカップリングで作るときの反応機構(かなり簡略化して表しています)

まず触媒A(パラジウムPdにLで表した部品が結合した化合物)が、反応物(緑地の化合物①)と一酸化炭素COと反応してBになります。AからBができる反応(赤い矢印)は、酸化的付加反応と呼ばれています。Bにさらにもう一つの原料物質②(緑地)が反応してCになります。これによってパラジウムPdに、①にCOがついた部品と、〇の部品が結合します。さらにこのCから2つの部品が取れて(還元的脱離反応)、両者が合体することで、製品③ができると同時にパラジウム化合物は元に戻ります。このサイクルを繰り返すことで反応が進行していくのです。

さて、図3の赤矢印の反応は化学用語では「酸化的付加反応」と呼ばれ、紫矢印は「還元的脱離反応」と呼ばれます。なぜそう呼ばれるか今回は割愛させてください。原料①や②の種類によってこの両者の反応は進みやすかったり進みにくかったりします。お気づきかもしれませんが「酸化」の反対が「還元」で、「付加」の反対が「脱離」ですね。つまり、この両者の反応は全く逆のような反応なのです。従って①や②をいろいろ変えた場合、酸化的付加反応が進みやすい反応は往々にして還元的脱離が進みにくく、逆に酸化的付加反応が進みにくい場合還元的脱離は進みやすいということがよくあります。つまりいずれかが進みにくいことはかなりの割合であるということです。反応機構のうち1カ所でもうまく進まない反応があると、そこで反応はストップしてしまい生成物ができません。特にCOが関与する反応ではこのことがネックとなっていました。今回カナダの研究者たちは、青色LEDの光を当てながら反応を行うことを思いつきました1。そうするとなんと両方の反応が速やかに進行するようになったのです。

彼らは非常に多くの種類の原料を用いて、このカルボニル化反応が高い収率で進行することを見いだしました。たいていの場合触媒反応には得意な原料とそうでない原料があるのですが、この反応はまるで「オートマチック車のように状況に合わせて進む」と評されています。特にここには示していませんが、カルボニルと塩素を含む酸クロリドと呼ばれる化合物を作ることにも適用できることも示されています。これは合成が難しいのですが、多くの物質の原料になり得る有用な化合物であるため、この反応は他の専門家からも驚かれています2。光と化学のコラボレーションはこれからもいろいろ期待出来そうですね。それではまた次回お会いしましょう。

1)G. M. Torres, Y. Liu, B. A. Arndtsen, Science, 2020, 368, 318-323.

2)Chem. & Eng. News, 2020, 98, https://cen.acs.org/synthesis/add-carbonyl-molecule-using-carbon/98/i15

※記載内容に間違いがあったため、2020年6月10日に「図2」および「図3」について画像の差し替えをいたしました。

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- 大気圧でも安定なヘリウム化合物 - 2025年6月2日

- 高エントロピー化合物を簡単に作る方法 - 2025年5月12日

- ローマ時代の鉛公害 - 2025年4月7日