核融合はエネルギー問題を解決する最終手段と言われています。核融合燃料1 gから発生するエネルギーは石油8 tを燃やしたときの熱に相当し、莫大なエネルギーを得ることができます[1]。また核分裂を利用する原子力発電よりも炉の暴走の危険性がなく、安全性が高いとされています。核融合は非常に困難な技術ではありますが、日本を含めて世界中で協同研究プロジェクトが進んでおり、2022年には米国で大規模なレーザーの装置を使い、初めて核融合によって投入したエネルギー以上のエネルギーを得ることに成功したと報じられました[2]。

さて、核融合反応とはどのような反応でしょうか。そもそも核融合は水素(通常の水素だけでなく、その同位体の重水素やトリチウムを含む)などの軽い原子核から少し重い原子核ができるときに、わずかに質量が減少し、それが大きなエネルギーに変わる現象です。太陽の中では日々核融合反応が起こっていて莫大なエネルギーが放出されているのですね。

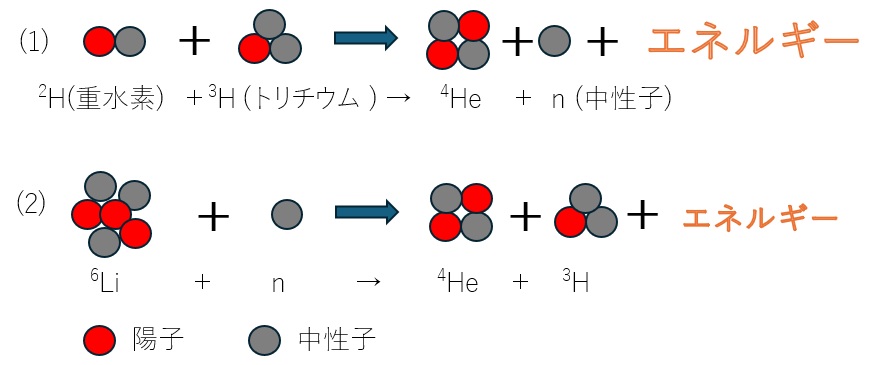

図1 現在有望な核融合の基本的な原子核反応。(1)が核融合の基本的な反応式で、重水素とトリチウムからヘリウムと中性子が生成する。(1)の反応で必要なトリチウムは(2)の反応によって質量数6のリチウムから作られる。反応(2)によってもエネルギーは発生する(ただし、発生するエネルギーは反応(1)よりは少ない)。

図1 現在有望な核融合の基本的な原子核反応。(1)が核融合の基本的な反応式で、重水素とトリチウムからヘリウムと中性子が生成する。(1)の反応で必要なトリチウムは(2)の反応によって質量数6のリチウムから作られる。反応(2)によってもエネルギーは発生する(ただし、発生するエネルギーは反応(1)よりは少ない)。

現在実用化が有望とされているのは、図1の(1)に示す重水素とトリチウムとの反応です。図1に示した反応式から、原子核反応の前後で陽子と中性子の数が変わらないことが分かります。重水素は天然の水にわずかに含まれる重水(2H2O)から作られます。しかしトリチウムは放射性で、天然には存在しません。ではどのようにして得るのでしょうか。現在、また今後も主要な原料となると考えられているのは図1の(2)式による方法、つまり6Liを原料とする方法です。実際には(1)式と(2)式を組み合わせた形で核融合反応が行われます。

リチウムには、質量数が6と7の同位体があり、両方天然に存在します。しかし、6Liの存在比は少なく、9割以上は7Liなのです。図1に示す核融合反応を行うためには天然のLi中の6Liを濃縮する必要があります。従来6Liを得るためには、水銀を使う方法(COLEX法)が行われてきました。水銀は7Liよりも6Liと合金を作りやすく、この違いを利用して6Liを濃縮する[3]のです。しかし水銀はその毒性から世界的に使用が禁止され、水銀を使わない方法が求められてきました。そのために多くの研究者が様々な提案を行ってきています[4]。本年になって米国、カナダ、スイスの研究者たちのチームが新しい簡便な方法を報告した[5]ので、それをご紹介いたします。

この研究者たちはV2O5(酸化バナジウム(V)、高校の化学で硫酸合成の触媒として習いましたよね)の特別な形であるζ-V2O5はその固体中に原子やイオンが通り抜けられるサイズの細孔をもっており、そこにリチウムイオンが入りやすいことを突き止めていました。さらに今回、このζ-V2O5がリチウムの同位体分離に使えることを示しました。

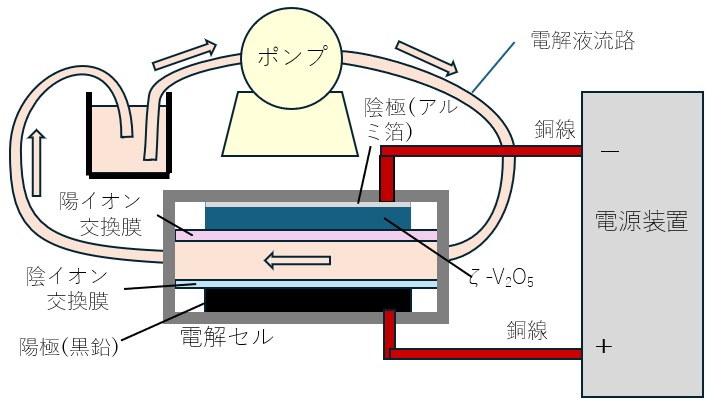

図2に報告された実験装置の概略を示します。ζ-V2O5をアルミ箔上に積層させたものを陰極とし、陽イオン交換膜を介して電解液と接触させます。電解液(塩化リチウム溶液)はポンプで電解セルの中を流してリチウムイオンを供給し、図のように電源をつないで電流を流します。その結果、電解液中のリチウムイオン濃度が減少し、電源を逆につないで反対向きに電流を流すとリチウムイオン濃度が再び増えることが確認されました。

図2 電解実験装置の概要図 電解セルの中に陰極としてのζ-V2O5と陽極があり、それらはそれぞれ陽イオン交換膜と陰イオン交換膜を介して循環する電解液(リチウムイオンを含む)に接している。図の向きに電源を接続し、電流を流すと溶液中のリチウムイオンはζ-V2O5の細孔に入り込む。

図2 電解実験装置の概要図 電解セルの中に陰極としてのζ-V2O5と陽極があり、それらはそれぞれ陽イオン交換膜と陰イオン交換膜を介して循環する電解液(リチウムイオンを含む)に接している。図の向きに電源を接続し、電流を流すと溶液中のリチウムイオンはζ-V2O5の細孔に入り込む。

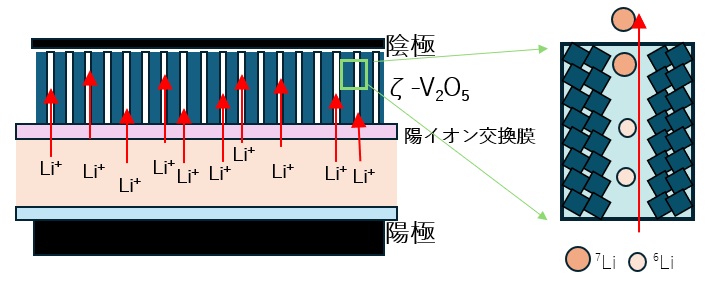

図3に電解セルの内部の拡大図を載せました。電流を流すことでζ-V2O5にどのような変化が起こったかを様々な方法で調べた結果、リチウムイオンがζ-V2O5の細孔に取り込まれること、逆向きに電流を流すことで取り込まれたリチウムイオンが再び流れ出ることが分かりました。このとき、驚いたことに取り込まれたリチウムイオンの同位体組成を調べると、標準物質を陰極に用いたときは6Li/7Liの比が0.0898であったのに、ζ-V2O5を用いたときは、0.0950となっていたのです。つまり6Liの方が7Liよりも細孔に取り込まれやすいことを意味しています。この同位体比の上昇はわずかなように思われますが、COLEX法と大差ないとのことです。こうして6Liが固体中で溶液よりわずかに濃縮された状態となり、逆向きの電流を流すとそれが放出されて、元の電解液よりは6Liの割合が少し高い溶液が得られます。

なぜ6Liイオンの方が7Liイオンよりも取り込まれやすいのかはまだよく分かっていませんが、量子化学計算によれば、(一見不思議なのですが)7Liイオンの方が6Liイオンよりも細孔内の通過速度が速いという結果が得られているそうです。

こうして、この仕掛けを用いて電流を流して電解し、さらに逆向き電流を流すことによって6Liの同位体比を増やせることが分かりました。研究者らの見積もりに寄れば、25回このサイクルを繰り返すと6Liの同位体割合が30%に、45回繰り返すことで90%まで濃縮することができるとのことです。核融合炉では30-90%の6Liの割合が必要とされているので、これだけの回数の手順で必要な濃度が得られることになります。この方法は6Liの回収も簡単で、かつ大きなスケールで実施することも可能であると、論文では述べられています。

図3 電解実験装置の概要図 (左)電極部分拡大図と、(右)ζ-V2O5細孔の模式図。7Liの方が6Liより細孔を早く通り抜けられる。

図3 電解実験装置の概要図 (左)電極部分拡大図と、(右)ζ-V2O5細孔の模式図。7Liの方が6Liより細孔を早く通り抜けられる。

これからの人類の存続に、環境問題と並びエネルギー問題は極めて重要な課題です。これらの技術の発展を心から祈っていますが、皆がエネルギーの節約や使い方を考えていかねばならないと思います。それではまた次回。

なお、今回の話題は創価大学名誉教授の伊藤眞人先生にお教えいただきました。お礼申し上げます。

[1] 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構ホームページ。https://www.qst.go.jp/site/jt60/4930.html、2025年5月31日閲覧

[2] https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v20/n3/米国立点火施設がついに核融合点火を達成!/119642、2025年5月31日閲覧

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/COLEX_process、2025年5月31日閲覧

[4] 例えば日本原子力研究所の研究活動と成果2001、https://rdreview.jaea.go.jp/tayu/ACT01J/Frame0309.htm、2025年5月31日閲覧

[5] J. L. Carrillo, A. A. Ezazi, S. Perez-Beltran, C. A. Larriuz, H. Kohl, J. A. Ayala, A. Maji, S. Verkhoturov, M. Al-Hashimi, H. Bazzi, C. Weiland, C. Jaye, D. A. Fischer, L. Zuin, J. Wang and S. Banerjee, Chem, 11, 102486. DOI:10.1016/j.chempr.2025.102486.

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- 炭素の新しい同素体:C48 - 2026年1月20日

- 2025年 ノーベル化学賞:3次元空間を自在にデザイン。空孔をもつ錯体化合物 - 2025年12月3日

- 火星で生命の痕跡か - 2025年11月3日