| 酸素は,地殻の約半分,大気の約5分の1を占める元素です。大気中の酸素は植物の光合成によって蓄えられてきたものです。今回と次回は,気体の酸素が発見されるまでの歴史,発見の歴史の二回に分けてご紹介します。 |

地球に酸素をもたらした生き物

はるか35億年前の地球で,海水に溶けた二酸化炭素と太陽光から酸素をつくり出したのはシアノバクテリア(藍色細菌)であったと考えられています。シアノバクテリアは,かつては藍藻と呼ばれていましたが,近年の研究から細菌類と同じ原核生物(前核生物)であることが分かっています。自然界で最古の生物の一つで,35億年前の地層からはシアノバクテリアに似た化石も発見されています。原始の地球大気には二酸化炭素が90%以上含まれ,酸素はシアノバクテリアによって営々と蓄積されたのです。

シアノバクテリアは,湿地や水たまりなどで緑色の粘稠な膜状の塊を形成し,クロロフィル(α,β),カロテンなどの色素をもち,光合成を行うことができます。遺伝学的研究により,原核生物は共生的に合体した状態を経て真核生物に進化しました。光合成能力をもつシアノバクテリアは,その過程で葉緑体になっていったことも分かってきました。

シアノバクテリア類の死骸と砂や泥などから成る層状構造をもつ岩石はストロマトライト(Stromatolite)と呼ばれます。シアノバクテリアは粘液を出して砂や泥の表面に固着し,光合成を行いながら塊状に成長し,成長の速さは年に数㎜程度です。化石化したストロマトライトは世界各地で発見されていますが,生きているものはオーストラリア西部のシャーク湾の内湾であるハメリン・プールなど数少ない水域で確認されています。

生きているストロマトライト(ハメリン・プール)

出典:Paul Harrisonによる”Stromatolites growing in Hamelin Pool Marine Nature Reserve, Shark Bay in Western Australia.”ライセンスはCC BY-SA 3.0(WIKIMEDIA COMMONSより)

ストロマトライトは,先カンブリア時代(カンブリア紀が始まる約5.4億年前までの約40億年間余)には各地に存在して酸素をつくり,二酸化炭素を消費して大気の温度を下げたと考えられています。先カンブリア時代末期(6~8億年前)になると大規模に減少しましたが,その理由としては,ストロマトライトを餌とした生物の出現が考えられ,その後は地質学的な時間経過の中で盛衰が繰り返されました。

ハメリン・プールなど現在ストロマトライトが確認されている場所は,砂地の閉鎖的な浅瀬で,水の蒸発が激しく潮流が緩いので,外海よりも塩分濃度が高いことから,捕食者である貝類や甲殻類などが少ない条件が整っていたと考えられます。

〝酸素にあたる気体〟の観察

悠久の時が流れ,人類は,物質が空気中で燃えることと空気の成分との関係について,古くから実験に基づいて考察してきました。

紀元前3世紀のギリシアの工学家フィロンが水と空気によって動く仕組みをまとめた『プネウマティカ(Pneumatica)』に次の記述があります。容器中に立てた蝋燭に火を着け,ガラス壷を逆さにして被せ,ガラス壷の口が浸るまで容器に水を満たしてしばらくすると,水が壷の中へ吸い上げられた,というものです。水面が上昇した理由についてフィロンは,容器内にあった元素としての「空気」が「火」に変わり,「火」がガラス壁を透過し散逸したからだと説明しました。

フィロンの実験

出典:Wilhelm Schmidtによる”Philo of Byzantium’s experiment of the burning candle”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

L.ダ・ヴィンチは,いくつかの観察から,炎が生きられない所では呼吸する動物も生きられない,という言い方で,燃焼と生物の呼吸との密接な関連を初めて指摘しました。17世紀半ばになり,イギリスの医化学者J.メイヨーは,フィロンと同じように,火の着いた蝋燭を入れて水で封じた容器と,マウスを入れて水で封じた別の容器の結果を較べ,水面が同じ高さまで上昇することを確認しました。このことからメイヨーは,空気には酸素(彼は「硝空気精」と呼びました)が含まれていて,それは燃焼によっても呼吸によっても消費されると考えました。

1630年にフランスの物理学者J.レイは,鉛や錫を空気中で加熱すると質量が増加したことから,その増量分は空気に由来するとしました。これに関連して1756年,ロシアの化学者M.ロモノソフは密閉したガラス容器に金属を入れ,加熱したときの質量変化を観察しました。その結果,空気が出入りしなければ質量は変わらないことを記録しています。18年後にこれと同じ実験で同じ結果を得たフランスのA.ラボアジエは,密閉容器中の空気は一部分しか金属と結合せず,ゆえに空気は混合物であると結論付けました。

イギリスのR.フックは,『ミクログラフィア(Micrographia)』(1665年刊)で,空気には,硝石から生じる物質と,それよりも多い不活性な物質とが含まれていると述べています。硝石(硝酸カリウム,KNO3)は加熱すると分解して酸素を生じるので,フックは,酸素と窒素の違いに気付いたのだと考えられます。

硝酸カリウム(硝石)の結晶

出典:Adam Rędzikowskiによる”Potassium nitrate crystals”ライセンスはCC BY-SA 4.0(WIKIMEDIA COMMONSより)

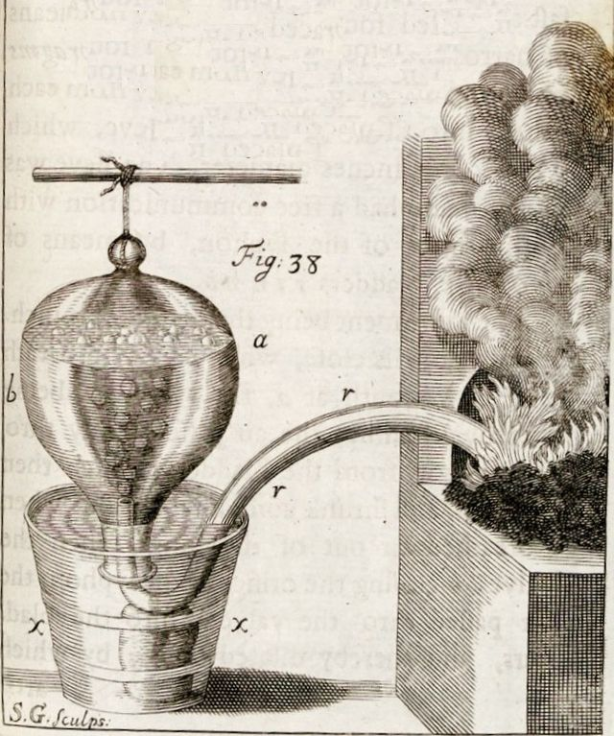

硝石の加熱によって酸素を得た最初の人は,1678年,オランダの物理学者O.ボルヒでしたが,彼はそれを捕集することができませんでした。次いでイギリスの生理学者で化学者のS.ヘイルズは,硝石から酸素を得て,それを自ら案出した水上置換法で捕集しました。しかし彼はそれを「空気」であるとみなしていました。

ヘイルズによる水上置換

出典:Stephen Halesによる”Scan from an old book, showing an early pneumatic trough”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

このように,酸素の発見以前に〝酸素にあたる気体〟を得た科学者は複数いましたが,元素とは認識されてきませんでした。彼らは,燃素説という,いわば迷宮の中にいたのです。

「空気」に関する考察と燃素説

燃素説を生み出したのは,17世紀後半にイギリス学派に代わって台頭したドイツの医化学者たちです。彼らは,物質には,①可燃性の要素(硫黄),②流動性・揮発性の要素(水銀),③固定性・無活動性の要素(塩)の三種類があると考えました。マインツの医学教授J.ベッヒャーは,これらを次のように整理しました。

① 可燃性物質は油性の土(テラ・ピングィス,Terra pinguis)を含む。

② 流動性物質は流動性の土(テラ・メルクリアリス,Terra mercurialis)を含む。

③ 固体の土性物質は固定された土(テラ・ラピダ,Terra lapida)を含む。

今の用語を使えば,テラ・メルクリアリスは金属性物質,テラ・ラピダは塩類です。可燃性物質の燃焼で起こる変化はテラ・ピングィスの散逸であり,燃焼とは複合体が硫黄質のテラ・ピングィスと固定性のテラ・ラピダに分解する過程であって,単純な物質は燃焼することができない,と考えられました。

テラ・ピングィスに燃素(Phlogiston)という名前を与えたのは医化学者G.シュタールでした。その語源はギリシア語の形容詞「燃えた」(φλογιστος)です。物質を熱して温度が上がると,燃素が物質から出ていき,後に灰が残ると考えられました。金属の酸化について,燃素をφとして式で表すと,次のようになります。

金属-φ=灰 または 金属=灰+φ

現在の化学反応式と考え合わせれば,φは酸素に負号(-)を付したものにあたり,燃素を奪う変化は酸化であり,燃素を与える変化は還元です。この考え方は生体にも及び,例えば代謝は,体内の物質の消耗に伴い,肺が燃素を呼気として体外に出す過程であると解釈されました。

脂肪・木材・石炭などは燃素を多く含み,熱が燃素を追い出して灰を残し,燃素は大気中や結合しやすい物質の中へと入っていきます。灰は燃焼前の物質より重いこともまた早くから分かっていましたが,燃素説の支持者たちは,その事実を枉げて燃素理論を正当化するため,燃素には重量が無い,または負の重量(もしくは正の軽さ)を有するとしました。質量変化が判然としない現象ではそれで矛盾なく説明されました。

18世紀後半,燃素説はイギリスの化学者たちに受け入れられ,アリストテレス以来の四元素説(土・火・水・空気)は崩れつつありました。

四元素のうちの「土」については,既に種々の「土」の存在が知られ,元素であるという認識はもはや崩れていました。しかし残る三つ(火・水・空気)は依然として元素であると考えられ,燃素説は「火」が元素であるとの考え方を強固にしていました。燃素は物質間で移動するので,燃焼は燃素の消滅ではなく燃料から大気への移動であって,燃素を失った灰は燃素を捕獲すれば元に戻ると考えられました。

では,「空気」についてはどうでしょう。既知または発見された種々の気体は17世紀初頭の一時期,「空気」とは異なる元素であると考えられました。しかし18世紀半ばには,気体とは「空気」がとる種々の形態であると考えられるようになりました。気体の次のような名称は,こうした考えに基づくものです。

固定空気 …二酸化炭素,1756年にJ.ブラックが発見

可燃性空気 …水素,1766年にH.キャヴェンディッシュが発見

毒空気 …窒素,1772年にD.ラザフォードが発見

燃素説の誤りを正したのはフランスのA.ラボアジエですが,イギリスの化学者たちは頑なに燃素説を支持し続けました。例えばJ.プリーストリーは1781年,水素と酸素とを混ぜて爆発させた後に水滴が残ることを確認し,これを受けてH.キャヴェンディッシュは,水は酸素と水素とが容積比で1:2で結合して生じるとしました。これは水が元素でないことの明白な証拠でしたが,キャヴェンディッシュはそう解釈せず「水は一つの元素である。酸素は燃素を奪われた水であり,水素は燃素そのものあるいは燃素を過剰に含む水である」としました。すなわち,

酸素=水-φ

水素=φ(+水) ∴ 酸素+水素=水

というわけです。しかし,燃素説という迷宮からの出口は間近でした。

参考文献

「化学史」久保昌二著(白水社,1959年)

「科学の歴史・上」S.メイスン著,矢島祐利訳(岩波書店,1979年)

「百万人の化学史 「原子」神話から実体へ」筏 英之著(アグネ承風社,1989年)

「元素発見の歴史1」M.ウィークス・H.レスター著,大沼正則監訳(朝倉書店,1990年)

「世界科学・技術史年表」都築洋次郎編(原書房,1991年)

「新訳ダンネマン大自然科学史⑤」F.ダンネマン著,安田徳太郎訳・編(三省堂,2002年)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- ドブニウム(Db)とハッシウム(Hs)-消えた元素名と共に - 2024年3月18日

- ラザホージウム(Rf)-〝原子核物理学の父〟の名をもつ元素 - 2024年2月19日

- フランシウム(Fr)-周期表の左下端に位置する元素 - 2024年1月22日