アルゴン(Ar)-不活性な気体元素ならではの用途など

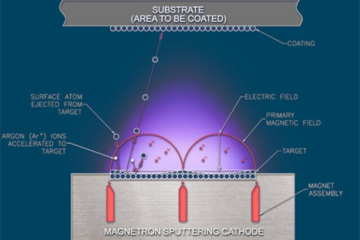

アルゴンは反応性の低さから不活性ガスとして様々な用途に使われます。また,水銀灯・蛍光灯・真空管などへの封入,食品の酸化防止のために包装容器への充塡,更にレーザーや潜水用混合気体としても使われます。ここでは,薄膜作製,ア[…]

もっと読む

アルゴンは反応性の低さから不活性ガスとして様々な用途に使われます。また,水銀灯・蛍光灯・真空管などへの封入,食品の酸化防止のために包装容器への充塡,更にレーザーや潜水用混合気体としても使われます。ここでは,薄膜作製,ア[…]

もっと読む

金(Au)は錆びずにいつまでも光沢を保っていることから、古来貴重で高価なものとされてきました。金は特に近年高騰が続いており、2000年頃は1gあたり1000円前後であったのが、ごく最近は15000円/gを超える価格も記録[…]

もっと読む

稀ガスで最初に発見されたアルゴン(18Ar)は,単原子分子の不活性な気体です。空気中に体積・質量共に約1%含まれ,水蒸気を除くと窒素,酸素に次いで三番目に多い成分です。アルゴンは空気を構成する気体の密度の測定結果を検討す[…]

もっと読む

本年のノーベル賞(なかでも化学賞と物理学賞)は、恐らく多くの人にとって驚きを持って迎えられました。いずれの賞も、人工知能AI、特に機械学習とそれの応用についての業績に対する受賞であったからです。物理学賞は「人工ニューラル[…]

もっと読む

今回から稀ガス元素を順にご紹介します。ヘリウムは稀ガス元素の一つで単原子分子です。宇宙全体では水素に次いで多い元素(質量の27%)ですが,地球大気には体積で約0.0005%しか含まれていません。化学的に不活性で,水素に[…]

もっと読む

DNAはご存じの通り4つの核酸塩基(A,T,G,C)を使って遺伝情報を蓄え、伝達する物質です。DNAは二重らせん構造になっており、その間をA-T、G-Cの核酸塩基対がつないでいます。この塩基対の順番が遺伝情報となります。[…]

もっと読む