みなさんこんにちは。本日はカルシウムの思いもかけない能力についてお話ししましょう。化学を習った方は、周期表の第1族の水素以外の金属元素はアルカリ金属と呼ばれ、+1価の電荷を持った陽イオンになりやすいこと、また第2族の金属元素はアルカリ土類と呼ばれ、+2価の電荷をもつ陽イオンになりやすいことをご存じでしょう(表1)。

表1 アルカリ金属とアルカリ土類金属 (ベリリウムとマグネシウムはアルカリ土類に含まないことも多い)

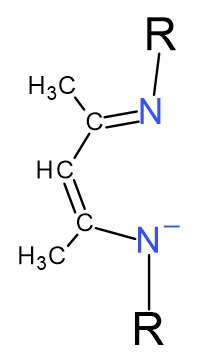

図1 β―ジケチミン。R部分が異なる様々なタイプがある。金属と結合する際は-1価の陰イオンとなっている

第2族の元素のうち、マグネシウムは化合物中ではたいてい+2価の状態となっていますが、+1価のマグネシウムを持つ化合物も得られています。例えば図1のβ-ジケチミンと呼ばれる一群の物質は様々な金属に結合することが知られていますが、特にRの部分に大きな有機基をつけた物質を含むマグネシウムの化合物が数年前に報告されました。この化合物中では実際にマグネシウムは+1価の状態となっていて、その化合物はきわめて有用な還元剤となる1ことが知られています。マグネシウムと同じ第2族のカルシウムでそのような+1価の化合物ができれば、今までにない化学的な性質を持つ物質となることが期待されます。そこでこれまでに+1価のカルシウムを含む化合物の研究も行われてきましたが、未だに確実にカルシウム(+1)を含むとされる物質は得られていないようです。

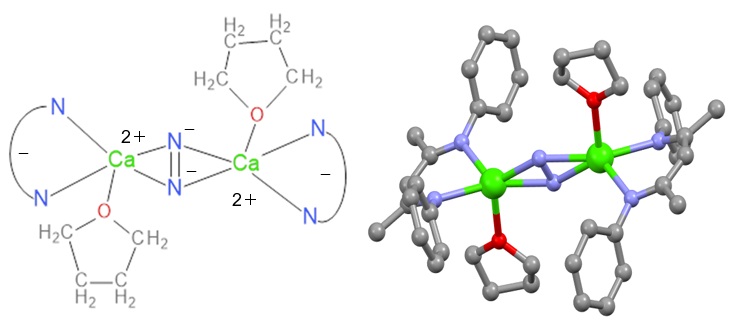

今回ご紹介する論文2の筆者たちは、非常に大きな有機基をつけたβ-ジケチミンを含み、+1価のカルシウムを含む化合物を得るべく研究を行いました。当初そのβ-ジケチミンとカルシウム(+2)を含む化合物を強力な還元剤で還元してカルシウム(+1)を含む化合物を得ようとしました。この反応をベンゼンやトルエンなどといったいわゆる芳香族の溶媒中で行ったのですが、得られた化合物はなんとベンゼンなどの芳香族分子が-2価の陰イオンとなったものが含まれる化合物であり、カルシウムは+2価のままでした。そこで、ベンゼンなどよりもずっと陰イオンになりにくいと思われる溶媒として、テトラヒドロフラン(THF)などを用いたのです。THFとは5角形の形をして酸素原子を1つ含むエーテルの仲間(C4H8O)です。そうしたところ、得られたものはやはり残念ながらカルシウム(+2)を含む化合物でしたが、なんと窒素分子の-2価の陰イオン(N22-)が含まれている化合物[Ca2(β-ジケチミン)2(N2)(THF)2] (図2)であることが分かったのです。実験は窒素気流中で行ったため、気体の窒素分子が取り込まれてN22-となったのでした。

図2 (左) 窒素分子イオン(N22-)を含む化合物[Ca2(β-ジケチミン)2(N2)(THF)2]の構造概略図。両側のN⁀N部分は実際にはβ-ジケチミン、酸素を含む五角形はTHF分子。

(右) 同じ化合物の立体構造図、緑色がカルシウム、青が窒素、赤が酸素、灰色が炭素の各原子を表す。β-ジケチミン部分は一部省略してある。

さて、通常私たちの身の回りにある窒素分子N2(ご存じのように空気の8割は窒素です)は窒素原子の間が三重結合で結ばれており(N≡N)、この結合はきわめて強固です。窒素分子を反応させて別の分子にするには一旦窒素分子間の結合を切る必要がありますが、この作業は非常に困難であり、従って窒素は非常に反応しにくい分子ということになります。以前窒素からアンモニアを合成する新しい方法について紹介したときに、この反応、すなわち窒素分子の活性化がいかに難しい反応であるかをお話ししました。窒素からアンモニアを作るには、ハーバー法が用いられますが、これは数百度・数百気圧という条件が必要です。窒素分子の活性化には、従来遷移金属元素(第3族~第11族元素)の力を借りる必要があると考えられていました。遷移金属元素は様々な反応の触媒となることが多く知られています。窒素の活性化にハーバー法では鉄を使い、以前お話しした研究例ではモリブデンMoが用いられています。今回カルシウムが一旦+1価になり、それによって窒素分子N≡Nが、窒素分子より反応し易く二重結合を持つ [N=N]2-になったと考えられました。つまりカルシウムによって窒素分子が活性化されたのです。なぜアルカリ土類金属のカルシウムがこのようなことができるのでしょうか。

原子の中の電子は様々な軌道上に存在していますが、遷移金属原子においては電子の一部がd軌道と呼ばれる軌道に入っています。d軌道上の電子は、遷移金属元素の性質や反応に重要な役割を果たしているとされています。d軌道の電子の働きは遷移金属の特徴とされてきました。そのため、これまでアルカリ土類金属であるカルシウムの性質を考えるときはd軌道の電子のことは一切考えてきませんでした。しかし、今回得られた化合物を理論的に研究してみると、窒素分子イオンとの結合にはd軌道の電子が多少なりとも関わっていることが分かりました。実はカルシウムは遷移金属的な性質も持っていたのです。

今回の例は、従来思いもかけなかったことが見つかってくるということを目の当たりにする研究の例といえるでしょう。まだまだわくわくすることがたくさんありそうです。ではまた次回お会いしましょう。

1)C. Jones, Nat. Rev. Chem., 2017, 1, 1–9.

2)B. Rösch, T. X. Gentner, J. Langer, C. Färber, J. Eyselein, L. Zhao, C. Ding, G. Frenking and S. Harder, Science, 2021, 371, 1125–1128.

坪村太郎

最新記事 by 坪村太郎 (全て見る)

- 「はやぶさ2」が持ち帰った試料から何が分かったのか? - 2024年4月8日

- ナイロンの高効率分解触媒の開発 - 2024年3月4日

- 金属原子のみからなるフラーレン - 2024年2月5日