クロム(Cr)-ステンレス鋼の名脇役

ステンレス鋼は鉄・クロム・ニッケルの合金で、耐食性に優れることからフォーク、ナイフなどの食器類、牛乳輸送用のタンク、台所用シンク、調理器具、飲料容器などに使われています。さらには建材、彫刻、車両、耐薬品性の容器や管など、[…]

もっと読む

ステンレス鋼は鉄・クロム・ニッケルの合金で、耐食性に優れることからフォーク、ナイフなどの食器類、牛乳輸送用のタンク、台所用シンク、調理器具、飲料容器などに使われています。さらには建材、彫刻、車両、耐薬品性の容器や管など、[…]

もっと読む

皆さんこんにちは 今回はソフトマターのお話です。ソフトマターとは字のとおり軟らかい物質ですが、ゴムなどの高分子をはじめ、液晶や泡等まで含んだ広範囲の物質を指し、近年化学的、物理学的な観点から多くの研究者を引[…]

もっと読む

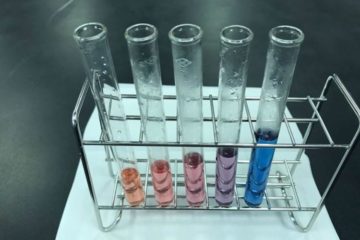

元素記号Cl、原子番号17番の元素。英名はギリシャ語の黄緑色Chlorosを語源にするChlorineであるが、和名では“塩のもと”という漢字があてられている。塩素はハロゲンを代表する元素であり、塩化ナトリウム換算で、私[…]

もっと読む

世界は“時間”が積み重なって・・・・ 毎日の出社時刻。週末の友人との待ち合わせ。きっかりではなくても、起床や就寝、朝昼晩の食事の時刻は、人によってだいたい決まっていることでしょう。また、時間を気にせずに過ごせる休日であっ[…]

もっと読む

リチウムは、窯業材料、薬から電池まで幅広く使用されています。現在、リチウムの需要の約3割は様々な電気製品の電池で、車載用としても重要な役割と将来性を担っています。 リチウムの発見と広がる用途 1800年、ストックホル[…]

もっと読む

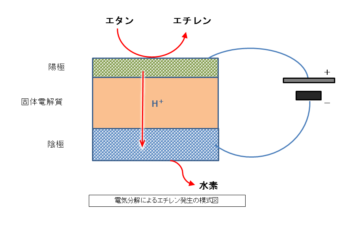

皆さんこんにちは 今回はエチレンの新しい製造方法についてのニュースです[1]。エチレンは現代の石油化学工業で最も重要な材料といっていいでしょう。日本でも毎年600~700万tのエチレンが製造されています。ちなみに無機化学[…]

もっと読む

元素記号Co、原子番号27番の元素。 その昔、ドイツザクセン地方の鉱夫たちが銀白色の鉱石を見つけ、銀を抽出できると喜んだがそれがかなわず、山の精コボルトが邪魔をしているのだと決めつけ、この種の鉱石の名前にし[…]

もっと読む

シリコニーを探せ! 第七回も、前回に引き続き原子番号14「ケイ素」のお話です。 図1:アシモフが考えたシリコニーとはこんな感じだろうか?皮膚はシリコンインゴットのような光沢があるのだろうか?(もし違ったら、アシモフさんご[…]

もっと読む