Fe中毒

はじめに 鉄(Fe)は原子番号26の元素で、重金属です。Feは地殻の約5%を構成し、身の回りによくある金属です。金属鉄は鉄鉱石を精錬して得られ、建造物、機械、道具などの重要な材料です。また、Feは生体の必須元素であり、赤[…]

もっと読む

錬れん鉄は炭素を0.02~0.2%含み,鍛たん鉄とも呼ばれます。19世紀半ばにはイギリスのH.ベッセマーが発明した転炉製鋼法で鋼の大量生産が始まりましたが,錬鉄は,鋼の量産化以前においてある程度の量産ができ,炭素量が多[…]

もっと読む

この高純度化学研究所公式ブログの記念すべき最初の記事は私が書いたヘリウム化合物に関するものでした。当時(2017年)に、世界で初めてヘリウムの化合物Na2Heの存在が理論的に予測され、実際に合成されたのです。そもそもヘリ[…]

もっと読む

2023年の日本における粗鋼生産量は8700万トン[1]で、中国、インドに次いで世界第3位の規模です。日本の製鉄業は優秀な品質を誇り、現在も我が国における極めて重要な産業の一つです。しかし、製鉄業は二酸化炭素の排出が多い[…]

もっと読む

皆さんこんにちは。今日は何千年も前から使われている材料を使って新しい電池が作られたという研究成果1をお伝えします。電池とはいっても、今回のものは普通の電池ではなく、コンデンサの一種です。コンデンサ(英語ではcapacit[…]

もっと読む

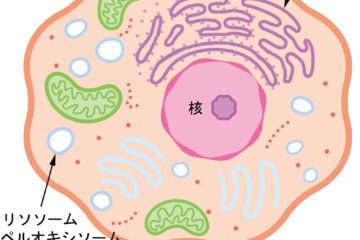

ヘム鉄とは 前回のブログでは、食品中にはヘム鉄と非ヘム鉄があることを述べたが、ヘム鉄について詳しい説明をしていない。そこで今回は、主に体内での機能からヘム鉄について述べることとする。 ヘム鉄とはポルフィリンと二価鉄の錯体[…]

もっと読む

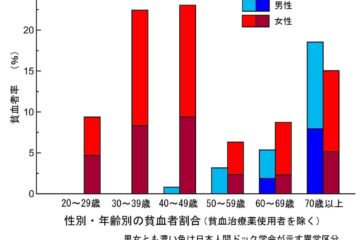

鉄欠乏性貧血とは 貧血というと立ちくらみを思い浮かべる人もいるが、これはここでいう貧血とは異なるものである。立ちくらみは、急に立ち上がった時などにめまいや時には失神などが起こることを指す言葉で、重力の影響で脳の血液が少な[…]

もっと読む

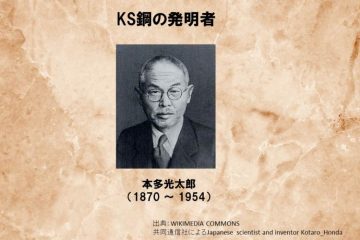

草創期の理化学研究所で、農学者の鈴木梅太郎、物理学者の長岡半太郎とともに「理研の三太郎」と並び称された冶金学者の本多光太郎は、永久磁石のKS鋼を発明し「鋼鉄の父」とも呼ばれます。彼が遺した言葉から、その人となりをご紹介し[…]

もっと読む