| 稀土類元素はスカンジウム(21Sc),イットリウム(39Y)にランタノイド15種類を加えた17元素の総称です。かつて化学者は酸化物に「土」の名を用いました。例えば,酸化マグネシウム(マグネシア,MgO)は苦土,酸化アルミニウム(アルミナ,Al2O3)は礬土というぐあいです。今回は,稀土類のうちランタン(57La)とネオジム(60Nd)をご紹介します。 |

稀土類元素とランタン,ネオジム

稀土類元素の数は自然界に存在する元素の数のおよそ5分の1です。このうち,ランタンとネオジムの地殻中における存在度は,セリウム(58Ce)の60ppm余に次いで共に30ppm余です。

稀土類元素の性質は互いに似通っていて,比較的稀少な鉱物から得られた酸化物から分離されました。その類似性ゆえに分離が難しかっただけでなく,化学者たちを混乱させ,稀土類元素の研究には長い時間が費やされました。1794年に発見されたイットリウムから,1907年に発見されたルテチウム(71Lu)まで,実に100年以上を要し,プロメチウム(61Pm)は1945年になって人工的に合成されました。

ランタンは,スウェーデンの化学者C.モサンデルによって発見されました。モサンデルは,薬局に勤め,薬剤師試験にも合格しましたが,医学に興味をもつようになり,カロリンスカ研究所に入って外科学の修士号を取得し,陸軍の外科医になりました。彼は医学生時代にJ.ベルセリウスから化学の薫陶を受けており,軍医からカロリンスカ研究所の化学部門の責任者に転じて,ストックホルム科学アカデミーの鉱物標本の管理者にもなりました。そして1832年にはベルセリウスの後任として化学と鉱物学の教授になりました。

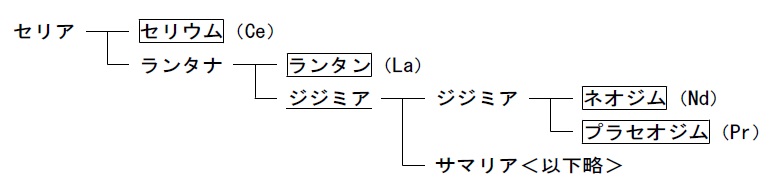

モサンデルは,ドイツの化学者J.クラプロートが1839年に発見した土類混合物のセリアを分析し,セリウムを単離して新たにランタナを見付け,更に,ランタナをランタンとジジミアに分離しました。ジジミア(下図で下線のあるジジミア)は,そこから新たな土類混合物のサマリアが分離されるまでの間は,サマリアに含まれていたサマリウム(62Sm),ユウロピウム(63Eu),ガドリニウム(64Gd)を合わせた五つの元素を含む物質の名前でした。

サマリアが分離された後のジジミア(下図で下線のないジジミア)は,ネオジムとプラセオジム(59Pr)の混合物で,この二元素が分けられるまでは,一つの元素ジジミウム(Didymium,元素記号はDi)と考えられていました。

セリアからネオジムに至る分離の過程を簡単にまとめておきます。

ランタン(Lanthanum)の語源は「隠れている,気付かずにいる」という意味のギリシア語λανθανωで,ランタンがセリアの中に隠れていてなかなか見付けられなかったことによります。ランタンを分離したモサンデルは,更に1843年にテルビウム(65Tb)とエルビウム(68Er)を単離し命名しました。

一方,ネオジムは,オーストリアの化学者ヴェルスバッハ男爵(C.アウアー)によって,ジジミウムからプラセオジムと共に発見されました。ヴェルスバッハはウィーンに生まれ,温順で勤勉な人柄でした。彼はドイツのハイデルベルクでR.ブンゼンに学び,無機化学に興味をもつようになり,北欧などに産する稀土類鉱物を主として研究しました。ヴェルスバッハは,セリウムの化合物を用いた白熱ガスマントルの考案でも知られ,その白熱灯は,彼の名前を付けて「ヴェルスバッハ・マントル」,「アウアー灯」などと呼ばれました。

ヴェルスバッハは,1885年,硝酸アンモニウムジジミウム(硝酸塩とアンモニウム塩の複塩)の分別結晶を繰り返してジジミアを二つの土類に分離し,「緑のジジミア」には「プラセオジミア」,「新しいジジミア」の方には「ネオジミア」という名をそれぞれ提案しました。ジジミウムは,元々ランタンと「双子」の関係にあることから命名されたのですが,それがまたも双子の元素を擁していた,というわけです。

ランタンとネオジムの化合物と用途

ランタノイド系列の筆頭の元素ランタンの単体は銀白色の金属で,空気中で表面が酸化され,高温では酸化物を生じます。水とは徐々に反応し,酸には容易に溶けます。

ランタンの化合物のうち,酸化ランタン(Ⅲ)(La2O3)はセラミックコンデンサや光学レンズの材料に使われ,ニッケルとの合金(LaNi5)は水素吸蔵合金としてニッケル水素電池に使われます。炭酸ランタン水和物(La2(CO3)2・nH2O)は,慢性腎臓疾患のカルシウムを含まない高リン血症治療剤で,リン吸収阻害作用(腸管内でリン化合物を形成し吸収を阻害する)が応用されてできた薬剤です。

また,ドイツの物理学者・鉱物学者J.ベドノルツとスイスの物理学者K.ミュラーは,ランタンを含むセラミックス(La-Ba-Cu-O系)に超伝導性を見出し,彼らは超伝導現象をより高い温度領域で示す酸化物材料の発見の功績で1987年のノーベル物理学賞を受賞しました。

ネオジムの用途でとりわけよく知られているのはネオジム磁石です。ネオジム-鉄-ホウ素系磁石(Nd2Fe14B)は,フェライト(酸化鉄)磁石に比べて10倍以上の強力な永久磁石で,幅広い用途に使われています。ネオジムは特定方向の磁気モーメントをもちやすく,鉄と混ぜると,鉄も同じ方向に磁化されるので,全体として強い磁石となると考えられています。

酸化ネオジム(Ⅲ)(Nd2O3)はガラスの着色剤として用いられ,ガラスに添加すると多様な色彩を呈します。また,ネオジムガラスは,光の吸収特性から,天文学などでスペクトル線の較正などに利用されます。更に,イットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)にネオジムを添加したレーザーは,応用範囲の広いレーザーです。

弘三石と命名された稀土類鉱物

ランタンとネオジムはモナズ石(Monazite)などに含まれます。モナズ石は,ペグマタイト,花崗岩,片麻岩,砂岩などに微小結晶として含まれ,その組成は(Ce,La,Nd,Th)PO4です。

上記のちょっと変わった組成式で,括弧内の元素は含有率順に記されます。また,稀土類元素を含む鉱物の英語名では,含有量が最も多い元素の元素記号を付記することになっており,例えばセリウムを最も多く含むモナズ石はMonazite-(Ce)です。

モナズ石(福島県石川町産)

右のモナズ石はランタン,ネオジムを含む

(秋田大学鉱業博物館所蔵)

玄界灘に突き出た佐賀県の東松浦半島の地質は,第三紀初期の石炭層と第三紀中後期から第四紀にかけての火山活動で噴出した玄武岩などの熔岩から成ります。この付近の唐津市肥前町切木で,1986(昭和61)年,イットリウムを含む新鉱物(木村石,組成はCaY2(CO3)4・6H2O)が発見されました。続いて2000(平成12)年には,切木の西方に位置する唐津市肥前町新木場で,玄武岩の晶洞から新たな炭酸塩鉱物(組成は(Nd,La)(CO3)(OH))が発見され,2002(平成14)年にはネオジムがランタンに置換された鉱物も発見されて,2003(平成15)年に新鉱物として認定されました。

このとき,鉱物の命名にあたり,稀土類元素鉱物の分析を多数行った長島弘三に因んだ名前が検討されました。ところが,1980(昭和55)年に発表された新鉱物(群馬県桐生市の茂倉沢鉱山に産するマンガン鉱石から発見されたBa4(V,Ti)4B2Si8O27(O,OH)2Clを組成とする鉱物)が,アマチュア鉱物研究家の長島乙吉を称えて,既に「長島石」と命名されていました。

長島弘三は長島乙吉の子で,この父子の稀土類鉱物研究は『日本希元素鉱物』(1963年刊)にまとめられました。とはいえ,再び「長島石」とすることはできないことから,「弘三石」が採用されました。これにより,ランタンが多い弘三石はランタン弘三石(Kozoite-(La)),ネオジムが多い弘三石はネオジム弘三石(Kozoite-(Nd))となりました。(⇒長島乙吉についてはココをクリック)

ランタン弘三石(大きさ・横幅5㎝)

(唐津市肥前町満越産,長原正人氏所蔵)

ネオジム弘三石(大きさ・横幅15㎝)(唐津市肥前町満越産,長原正人氏所蔵)

ネオジム弘三石(大きさ・横幅15㎝)(唐津市肥前町満越産,長原正人氏所蔵)

〔左〕太陽光の下では淡いピンク色に見える 〔右〕蛍光灯の下ではほぼ白色に見える

上の写真で,ネオジム弘三石は赤い印で示した部分です。これを太陽光の下で見ると淡いピンク色に見えますが,照明を蛍光灯に変えると,ほぼ白色に見えます。鉱物には,それを構成する元素の性質などによって,蛍光や燐光を発するものもあります。こうした観察から元素の性質の一端を知ることは,とても楽しいことです。

参考文献

「元素発見の歴史3」M.ウィークス・H.レスター著,大沼正則監訳(朝倉書店,1990年)

「化学元素発見のみち」D.トリフォノフ・V.トリフォノフ著,阪上正信・日吉芳朗訳(内田老鶴圃,1996年)

「独日英 科学用語語源辞典・ギリシア語篇」大槻真一郎著(同学社,1997年)

「新鉱物発見物語」松原 聰著(岩波書店,2006年)

「元素大百科事典」P.エングハグ著,渡辺 正監訳(朝倉書店,2007年)

「元素118の新知識」桜井 弘編(講談社,2017年)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 銅(Cu)-あかがね,赤銅,緑青の元素 - 2024年7月8日

- 銀(Ag)-神経細胞の染色に有用な元素 - 2024年6月17日

- 金(Au)-薬になった金(金製剤)のお話 - 2024年5月27日