| イッテルビー(Ytterby)に産するガドリン石(Gadolinite)から稀土類元素のイットリウム(39Y)が1794年に発見されたのに続いて,1843年にはテルビウム(65Tb)とエルビウム(68Er)がスウェーデンの化学者C.モサンデルによって発見されました。共にイッテルビーに因む命名で,1878年に発見されたイッテルビウム(70Yb)も含め,四つもの元素名が一つの地名に基づく例は他にありません。 |

イットリウム発見のその後

19世紀中盤の約40年間,新たな稀土類元素の発見は無く,この時期にはそれまでに発見された元素について,原子量の測定,化合物の性質,分離法の研究などが行われていました。

モサンデルは,それまで単一物質と考えられていた「イットリア」に,酸化イットリウム(Ⅲ)(Y2O3,無色)のほかに2種類の酸化物が含まれていると考えました。そこで,無色の化合物の名前はそのまま「イットリア」とし,アンモニア水による分別沈澱法で分離された黄色の化合物を「エルビア」,ピンク色の化合物を「テルビア」と名付けて,1843年にテルビウム(Terbium)とエルビウム(Erbium)の発見を発表しました。

しかし研究者たちは,モサンデルが得たピンク色の化合物であるテルビアを得ることはできましたが,エルビアの方は得られなかったことから,その存在が疑問視されました。

1877年から翌年にかけてスイスの化学者M.ドラフォンテーヌは,サマルスキー石から得た試料でテルビウムとエルビウムの存在を示す明白な証拠を得ました。これと同時期にJ.マリニャクはガドリン石からの試料でモサンデルの研究が正しかったことを確認しました。

ところが,その間に,モサンデルが初めに名付けたテルビアとエルビアの呼び名が入れ替わり,ピンク色の方がエルビア,黄色の方がテルビアと呼ばれることになってしまいました。このときの取り違えの発端は単純な間違いでしたが,以後修正されることはなく,そのままになりました。

酸化エルビウム(Ⅲ)

(モサンデルが「テルビア」と名付けた物質)

出典:LHcheMによる”Sample of Erbium oxide”ライセンスはCC BY-SA 3.0(WIKIMEDIA COMMONSより)

稀土類の古典的な分離法と現代の方法

稀土類化合物の分離精製は,20世紀半ばまでは分別結晶法や分別沈澱法によるしかありませんでした。しかも,分離のための前処理(選鉱,粉砕,溶解など)の操作を別にしても,煩瑣な手間と,それゆえに長大な時間を要しました。

分別結晶法は,1885年にオーストリアの化学者ヴェルスバッハ男爵(C.アウエル)が,プラセオジム(59Pr)とネオジム(60Nd)の分離と確認に用いて成功し,その後,改良が重ねられました。ヴェルスバッハは,百数十回以上の分別結晶を経てプラセオジムとネオジムを分離しました。他の分離法が発達した現在では古典的な方法ですが,歴史的にはプロメチウム(61Pm)を除く大半のランタノイド系列の元素がこの方法で分離されました。

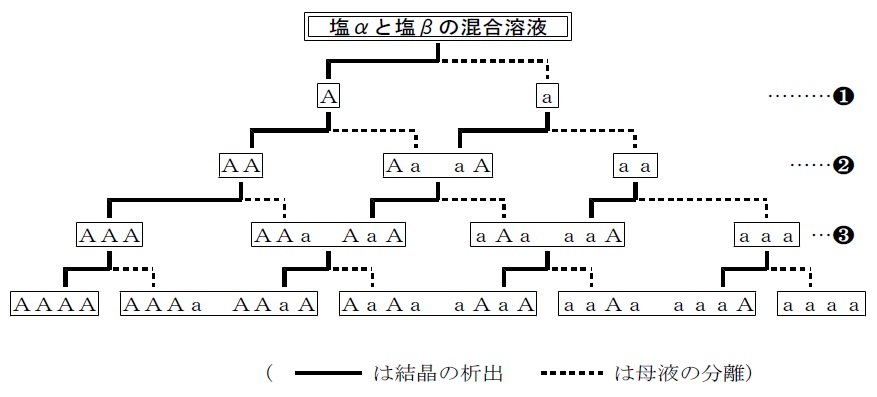

ここで,2種類の塩α,β(溶解度はα<β)を含む系を例として,分別結晶法での古典的な操作をみてみましょう。

溶解度が異なる複数の溶質の混合溶液では,溶解度が小さい成分が先に析出し,母液(上澄み液)には溶解度が大きい成分が濃縮されます。塩αを析出させ,飽和溶液を濾過して結晶と母液に分け,塩αが結晶Aと母液aのそれぞれに等量程度に分かれるようにします(図中❶の段階)。次に,結晶Aを溶媒に再度溶かし,加熱と濃縮を経て結晶AAと母液Aaに分けます。母液aの方も,加熱・濃縮の操作を経て結晶aAと母液aaに分けます(❷)。母液Aaと結晶aAは混合し,同様に加熱・濃縮を行って結晶AaAと母液aAaに分けます。結晶AA及び母液aaに対してもそれぞれ溶解と析出を行います(❸)。

以下,同様に操作を繰り返すことで,塩αの濃縮度が最も大きい成分(図中最下段の左端)とαの濃縮度が最も小さい成分(βの濃縮度が最も大きい成分,最下段の右端)が得られるのです。

原子番号と陽子数との対応を明らかしたイギリスの物理学者H.モーズリーは,1914年,旧法で精製されたプラセオジムの酸化物のX線スペクトルを測定し,それがランタン50%,セリウム35%,プラセオジム15%から成ることを示しています。彼は,稀土類化合物の分析のために自分で分別結晶を行うのはやりきれないと記しています。このことは,19世紀の稀土類試料の品質をうかがわせると同時に,20世紀になると,分別結晶法による分離は手間がかかることから敬遠され始めたことが判ります。

次は,現代の分離方法であるイオン交換法についてです。

イオン交換の現象は古くから知られていましたが,19世紀にイギリスの土壌学者H.トムソンとJ.ウェイが,ある種の土壌においてカルシウムイオン(Ca2+)とアンモニウムイオン(NH4+)の交換が起きていること,交換には当量関係があること,イオンにより交換のし易さが異なることなどを発見しました。

彼らの研究を受けて,イオン交換体には始めのうちは粘土が使われましたが,その後,イオン交換を効率的に行う合成樹脂が開発されました。イオン交換樹脂は水処理に最も広く使われ,硬水の軟化のほか,純水製造,物質の精製・抽出・脱色,微量金属の回収などに応用されました。さらに,分析技術や触媒などにも用途が広がりました。完全脱塩による高純度純水の製造もイオン交換法によって実現されました。

イオン交換法による稀土類化合物の分離は,1947年にアメリカの化学者F.スペディングらによってアイオワ州立大学で精力的に研究され,現在では,イオン交換法で大規模に行えるようになりました。

テルビウムとエルビウムの性質・用途

テルビウムの単体は銀白色の金属(20℃での密度8.3g/㎤,融点1356℃,沸点3123℃)で,水にゆっくり溶け,酸には容易に溶けます。空気中で表面が酸化され,高温では燃えて酸化テルビウム(Ⅲ)(Tb2O3)を生じ,更に酸化されると,暗褐色の酸化テルビウム(Ⅲ)テルビウム(Ⅳ)(Tb4O7,七酸化四テルビウム)になります。酸化テルビウム(Ⅲ)テルビウム(Ⅳ)(Tb2O3・2TbO2)は一般に「混合原子価化合物」と呼ばれ,酸化鉄(Ⅱ)鉄(Ⅲ)(Fe3O4,四酸化三鉄)がよく知られています。

酸化テルビウム(Ⅲ)テルビウム(Ⅳ)(七酸化四テルビウム)

出典:Walkermaによる”A sample of terbium(III,IV) oxide (Tb4O7)”ライセンスはPD(WIKIMEDIA COMMONSより)

テルビウムの安定なイオンはTb3+(淡紅色)ですが,Tb4+は水溶液中では不安定です。鉱石から得られる粗精製状態ではTb4O7で,アルカリ処理やイオン交換による分離の過程でTb2O3になります。これはテルビウムの特徴の一つで,ランタノイド系列の中で+Ⅳ価が準安定な元素としては,テルビウムのほかにプラセオジム(59Pr)があります。

テルビウムは,蛍光体材料として,かつてはテレビのブラウン管や水銀灯に用いられました。また,鉄及びコバルトとの合金は光磁気ディスクの磁性膜用材料に用いられ,磁性ガラスには磁性を担う酸化テルビウム(Ⅲ)が添加されます。

エルビウムは灰色の金属(25℃での密度9.1g/㎤,融点1529℃,沸点2863℃)です。水にゆっくりと溶け,酸には溶けやすく,空気中で表面が酸化され,高温では燃えて酸化エルビウム(Ⅲ)(Er2O3)を生じます。安定な原子価は+Ⅲ価で,ピンク色の+Ⅲ価化合物が一般に知られています。

酸化エルビウム(Ⅲ)はガラスの着色剤に使われ,ピンク色のガラスの原料になります。光信号増幅のために光ファイバーに添加(ドープ)され,イットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)レーザーにも添加して利用されます。

レーザーとエルビウム

レーザーの基本原理である誘導放出の現象を予測したのはA.アインシュタインで,1917年のことでした。これを受けて研究が盛んに行われるようになり,1953年に世界で初めてマイクロ波増幅(メーザー)が開発されました。

20世紀半ば以降には,様々な媒質が考案され,ルビーなどの固体レーザー,有機色素を有機溶媒に溶かしたものを媒質とした液体レーザー,二酸化炭素やヘリウムなどの気体レーザーが開発されました。

世界初の固体レーザーは第一遷移元素のクロムを発光中心に使ったルビーレーザーですが,今ではネオジム添加YAGレーザーやイッテルビウムファイバーレーザーをはじめ,ほとんどの固体レーザーやファイバーレーザー,光通信に不可欠な光増幅器(光アンプ)に発光効率の良い稀土類元素が使われています。

加工技術では,1964年に開発された最初の二酸化炭素レーザーの出力はわずか1㍉Wでしたが,それが1967年には1000Wを超え,同年にはイギリスのケンブリッジにある熔接研究所で厚さ1㎜の鋼板の切断に初めて使われました。

エルビウムをYAGに添加したエルビウムドープトYAGレーザーは,半導体レーザーの代表です。エルビウムによるレーザーは光増幅器などに使用されるほかに,医療器具としては,浸透性が低く表層部を効果的に治療でき,例えば,歯科治療では歯の根元付近を傷めないことや,皮膚科治療では皮膚深部を傷めないことが特長になっています。

参考文献

Spencer, J.F.,”The Metals of the Rare Earths”, Longmans, Green and Co.,London,1919, pp.2-10

希土類元素の探求(2),奥野久輝,現代化学・1972年2月(東京化学同人)

希土類元素の探求(3),奥野久輝,現代化学・1972年3月(東京化学同人)

特性X線と原子番号(2),奥野久輝,現代化学・1973年6月(東京化学同人)

「元素発見の歴史3」M.ウィークス・H.レスター著,大沼正則監訳(朝倉書店,1990年)

「希土類の話」鈴木康雄著(裳華房,1998年)

“Extricating erbium”,Claude Piguet,Nature Chemistry,6,370(2014)

「元素118の新知識」桜井 弘編(講談社,2017年)

園部利彦

最新記事 by 園部利彦 (全て見る)

- 銅(Cu)-あかがね,赤銅,緑青の元素 - 2024年7月8日

- 銀(Ag)-神経細胞の染色に有用な元素 - 2024年6月17日

- 金(Au)-薬になった金(金製剤)のお話 - 2024年5月27日