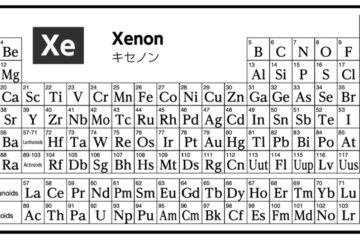

キセノン(Xe)~小惑星探査機「はやぶさ」を駆動する気体

キセノンは周期表第五周期の稀ガス元素ですが、完全に不活性ではなく、1962年以降にフッ化物や酸化物が合成されました。小惑星探査機「はやぶさ」のイオンエンジンについてもご紹介します。 稀ガス元素発見のラッシュ ヘリウム(H[…]

もっと読む

キセノンは周期表第五周期の稀ガス元素ですが、完全に不活性ではなく、1962年以降にフッ化物や酸化物が合成されました。小惑星探査機「はやぶさ」のイオンエンジンについてもご紹介します。 稀ガス元素発見のラッシュ ヘリウム(H[…]

もっと読む

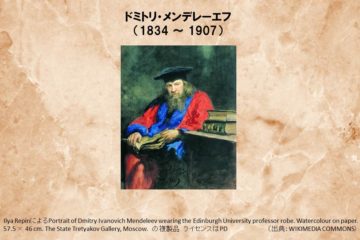

今年は、ロシアのメンデレーエフが元素の周期性について発表して150周年を記念する「国際周期表年」です。メンデレーエフは、発表当時の周期表中にあった空所に入るべき元素を想定して仮称を付け、既知の同族元素を考慮してその性質を[…]

もっと読む

マグネシウムの工業的な生産開始はアルミニウムと同時期でしたが、カルシウムとの分離が難しく、普及が遅れました。しかし、第一次大戦での軍事利用を中心に伸び、五輪聖火トーチの燃焼剤にも使われました。ジュラルミンなどの軽合金用材[…]

もっと読む

日本国内では、錫すず鉱石は兵庫県や鹿児島県で多く産出しました。錫のお話の二回目は、国内の産地のうち、鹿児島県と岐阜県の鉱山に関連した話題です。 鹿児島県の錫山鉱山と錫門 島津家の別邸であった名勝仙巌園せんが[…]

もっと読む

錫すずは空気中でも水中でも安定で腐食されにくく、展性・延性が大きい金属です。資源量はそれほど豊かではありませんが、鉱石からの還元が容易であることと、融点が低い点で利用しやすく、合金などとして古くから様々な道具に用いられて[…]

もっと読む

炭素の単体には、古代から知られていたグラファイト(石墨)、ダイヤモンド、無定形炭素と共に、1985年に発見されたフラーレンC60があります。ここでは、石炭を我が国の産業近代化と関連付けて取り上げます。 石炭の種類と用途 […]

もっと読む

モリブデンは、合金鋼への添加元素、白熱電球のフィラメントなどの補助部材、高融点・高強度の構造材などとして使われています。しかし資源量は比較的少なく、産出量の首位は中国で年間約10万㌧(世界の約4割)、これに北米と南米の国[…]

もっと読む

古代には輝安鉱そのものが「アンチモン」と呼ばれ、その黒色粉末が眼の隈取り、眉毛や睫毛まつげの染色などに使われました。アンチモンの単体は、光沢を有し硬くて脆い銀白色の金属で、活字合金の成分としても知られています。 アンチモ[…]

もっと読む